Sapporo Dance Collective 羊屋白玉×斎藤ちず 特別対談

2020.04.20

2月29日・3月1日の両日に開催された本公演【HOME】をもって、今年度の活動を締めくくったSapporo Dance Collective2019(以下SDC)。今回は、SDCのディレクター羊屋白玉さんとSDCの生みの親であるNPO法人コンカリーニョ理事長の斎藤ちずさんがSDCに懸ける思いを、本公演に先立って行われた対談としてお届けします。

札幌でなかなか起きないダンスのムーブメント

――SDCを始めたことで札幌や北海道のダンスを巡る状況に変化はありましたか?

斎藤ちずさん(以下ちず):変わらない(笑)。SDCは動いているけど、劇的に変わりはしない。

2017年にSDCの前身である【コンカリダンスカンパニー立ち上げ プレビュー公演&座談会】を立ち上げた時には3年ぐらいで「あ、なんか変えられた」みたいになることを想定していたけど、10倍の30年は必要だと昨年わかったというところです。

私が求めていたこと......ダンスに関わる人たちが集まって、そこから新たな動きがポコポコ出てきて......という考えがコレクティヴという概念であるというのを白玉さんが明確にしてくれて。

――そもそも札幌はダンスをする人が少ないんですか?

ちず:札幌はダンス人口が多いと思いますよ。YOSAKOIソーラン祭りで踊る人まで入れたら相当のものだと思う。SDCのメンバーでも学生時代にYOSAKOIやっていた人もいますし。

羊屋白玉さん(以下白玉):私が2000年くらいに、札幌に来てワークショップをやり始めた頃......「真夜中のパーティー」や三上博史主演の「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」などのミュージカルの演出家の青井陽治さんと一緒に来た頃なんかは、ダンサーがすごくいっぱい来て。

ちず:その当時は、ダンススタジオに所属するダンサーさんたちも結構多かったの?

白玉:そうだったんだと思う。今思えば。コンテンポラリーダンスをやる人たちではなかったけど。

東京では90年代くらいから、コンテンポラリーダンスのカンパニーがいっぱい出てきて......

白玉:イデビアン・クルー 、珍しいキノコ舞踊団 ......うーんと、関西の方もいろいろ出てきてた。ダムタイプからその後に続いてみたいな感じで。あとはもちろん、勅使川原三郎さんのKARAS。そのKARASが内容の充実したワークショップを熱心に続けていて、多くの人がそこに勉強しに行ってKARASメソッドを身につけてきていた。

他にもさまざまなカンパニーが積極的にワークショップを行って、そこで出会った人たち同士がユニットを組むという現象がたくさん起きていましたね。

そんなユニットをたくさん輩出していっていたのは、伊藤キムさんのカンパニーなんじゃないかなって思います。

ムーブメントとしては「踊りに行くぜ!」という京都が拠点のNPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)と言う団体が行っていたコンテンポラリーダンスの全国的なプロジェクトもいろんな展開を見せていました。これは、全国各地の振付家やダンサーなどを発掘して作品づくりをサポートし、その作品の全国での巡回公演を行うというもの。

札幌はちずさんがホストを務めていたので、私も札幌に帰ってきた時には観に来てました。

そんな中、札幌でもエビバイバイっていう3人の女の子のユニットが出てきて、おもしろい子たちが出てきたなと思ってたんです。そんなふうに札幌にも、コンテンポラリーダンスの"小っちゃい子たち" がポンポンポンって出てくるようになってきたのかな、東京や関西からちょっと遅れてそんな波が札幌にも来たのかなと、私も思いました。

ちず:でも、なんだか、続かないんだよね。「踊りに行くぜ!」をやっていて、公募にチャレンジしにくる人たちはいるんだけど、だいたいみんな1年活動して、その翌年も......とは続かない。ましてや、自分たちで公演を行おうとするまでには至らなくて。

白玉:その当時はトヨタのコレオグラフィーアワードのようなダンスの分野での次世代アーティストを発掘するための大きなプロジェクトも展開されていたし、そういうものとは関係なく、自分たちで札幌をベースにわーって活動する人がいたら、絶対目立っていたと思うんだけど、そこまでやる人はいなかったですよね。劇団みたいにね、劇団みたく執念深く(笑)。

ちず:劇団はね、ほっといても出てくるじゃない?

白玉:ほっといても(笑)。

ちず:続くか続かないかは別として。それがダンスだと出てこない。だから、出てくる状況を生み出すような場がつくりたかったんだよね。ワークショップみたいな開かれたところで、何かやりたいけど1人では形にはできない。でも、そこで出会って気が合って、じゃあ一緒にやろうかみたいな。

でも、札幌では道外から先生を呼んでワークショップをやっても、その先生の元に集まりましたーとなっちゃう。

白玉:ああ......先生と私、みたいになって、周りが見えなくて......ああ。

ちず:イエス! イエス!!

ワークショップって、自分の表現の欲求のために......自らの課題のために何かを獲得しにいくところって私は思うんだけど。そうじゃなくてただ、「教えてください!」みたいになっちゃうのが多いような気がして。なんかそれを打破したくて。

――ワークショップが「先生に習いに来ました」という状態になって、ダンサー同士が繋がる場所にはならなかった?

ちず:そうそう。だから、SDCはダンサー同士が繋がる場になればいいなと思ったんです。

ダンスを観るコツは理解しようとしないこと?

――たとえば初めてダンスを観る観客側にとって、「どう観ていいのかわからない」というのもあるかと思うのですが。

ちず:私の中にはダンスに対して、「これは作品であるか作品ではないか」という線引きが明らかにあるんだよね。自分の中にひっかかるモノを、踊っている人たちから見つけられないと作品とは感じられない。でも、理解しようとすると絶対眠くなる(笑)。演劇だと、基本的にセリフから、日本語からわかる部分があるじゃない。ダンスは抽象度が高い分、その作品と自分の間になんらかの架け橋が必要というか。理解しようとすると途端にわからなくて退屈になっちゃう。もう、いっそわからなくてもいいって思うんだけど。

白玉:でも、観たならばわかって帰りたい......みたいなことってあるんじゃない?

――観に行ったからには、これが何だかわかって帰りたい......

白玉:「わからせてほしい」みたいな。でも、わからなくても別によくて、そこで何かに触れられればいい。観てすぐにわからなくても、7年後に感動するってことがあるかもしれないくらいのものだと思ってますけどね。いわゆる7年殺し(笑)。武道の達人がちょっと肩をポンって叩いてその7年後に叩かれた人が死ぬ......みたいな(笑)。

それって、作り手が作品としてすごく煮込んだということなんですよ。煮込んだものをちょっとだけ観に来た人におすそ分けして、それがその人の血となり肉となりしみていく。

作品の素材となるものを集めて、一見意味のないものとしてお客さんの前に並べる。でも、それは実はかなり深いところから練り上げられたモノたちで、計算し尽くしてここぞという形で置いているわけですよ。だから、それをお客さんが見て「ああ、もうこれわかった」ってなったら、もうそこでおしまいじゃないですか。作り手としては、全部そろっても、それでもまだわからなくて、時間がたってからようやく「ああ!」みたいになったらいいなって。

演劇でもそうだけど、「簡単にはよみとらせないですよ」と思いながら作ってます、私は。

ちず:いや、よみとれてもね、観ている側がよみとったものよりも上へ行ってくれると、こっちは、「おお!」と思うんだけど。

白玉:それもあるね。それもいいね。

ちず:うん。

白玉:うん。

煮込み時間と持続させることとの関係性

白玉:私は1つの作品に対してクリエイションの時間を1年くらいかけるから、SDCで作品を作る時にもたくさんの時間をかけたいと思ってたんだけど、なかなかメンバー全員で集まれない。ダンスを作るのに使える時間が足りないというのを感じていました。

稽古をする時間っていうよりは、もっとみんなで会う時間を作って、いろいろなことを試したり、博物館にリサーチに行ったりしたかった。作品を作るのに煮込むための時間がかけられない。しっかり煮込めると、さっき言ったように作品として成立するとともに、公演が終わったあとに、ダンサーの中にも何かが残るんですよ。その残った何かをもとにしてまた作る。でも、煮込みが足りないから、全部食べ切っちゃって何も残らない。

そこに、ダンスユニットやカンパニーとしてのものが札幌で続かない理由の1つがあるんじゃないかと思った。

それと、ダンサーって最初から踊れるから、その踊り、動きを組み合わせていったら何かしらのものに見える。でも、それは本当に作品なのか? って。それはダンスではあるかもしれないけど、作品にまでは至っていないんじゃないかって。

それで、今回は、全体で作るのではなくて、小さなグループに分かれてオムニバスの形をとることにしたんです。全体で集まれないなら、しょうがない。グループで集まって、それぞれで煮込んでいってほしいという消極的な理由で。

とは言え、やっぱり、みんなが各々の生活のためにクリエイションに多くの時間を使えないということはアーティストとして問題があると思いました。ダンサーやアーティストの根本的な労働環境について考えなければいけないと感じ、それがHokkaido Artists Union Studies(HAUS)の活動を始めるきっかけの1つになっています。

――今後もSDCを続けていくにあたってどのようなことをお考えですか?

ちず:最初にお話したように、1年目の段階で、札幌のダンス事情を変えていくためにはSDCを30年続けていかなければ......と思ったので、SDCは緩やかに3年目以降に繋げていけたらいいのかなと。

たぶん、1年目は白玉さんもダンサーも両方手探りだったんだろうなと思うの。もちろんクリエイションに使える時間も長くなかったし、作品を作り上げるには思いのほか時間がかかるということが実感としてわかった。2年目の今年はお互いのことをちょっとずつわかった段階から始まって、白玉さんとダンサーの信頼関係ができたというのが収穫。それともう1つの収穫はスキマチーム(SuKiMa)ができたこと。

その上で、3年目をどうしていくかということだね。作品の部分は白玉さんにまかせているので、みんなが何をどのように進めていきたいのか。これは、助成金の申請など資金調達の関係でどうしても決断の期限を早いうちに区切らなければならない。何をいつまでにどうやっていくか......といったリミットの感覚をメンバーのみんなにどう持ってもらうか。それこそ、私なり、白玉さんが「ここがリミット」って出していけば早いのかもしれないけど、それだったら意味がなくなっちゃう。せっかくみんなが集まってお互いの信頼の中で何かが生まれてくる......みたいなフラットな状況が出来つつあるところに、私たちが区切りをつくってしまっては台無しになってしまう......悩みどころだなって思っていますね、私は。

白玉:それはもう、持続するためにですよね。

ちず:そうそう。

――でも、そのまま口を出さずにいたら、もしかしたらSDCが消滅してしまうかもしれない......というところでしょうか。

ちず:まあ、でも、消滅したらしたで、そういうものと開き直ってしまえば気は楽になるよね(笑)。

白玉:消滅......するかもしれないですけど、「何かが残る」という自信だけはあります。今のSDCにいる人たちの雰囲気というのはなくなるかもしれないけど、何かが残る。みんながいなくなっても何かが残る方を選びたいかなって思います。

大きな声をあげた人の通りにするんじゃなくて、時間をかけて、みんなが「OKです」ってなるまで粘るのも大切。

さらに、全員がOKと言ったとしても、私は疑っちゃうんですね。「これで本当にいいのか?」って。違う意見だった人も、みんなに合わせただけかもしれない。その人は納得して合わせたのかもしれないけど、もうちょっとその人の話を聞きたいなって......また、これでさらに時間かかるんだけど(笑)。今回はその意見は通らないかもしれないけど、次に何かあった時に......

――それを活かせるかも

白玉:そうそう! だから、なくなってしまっても何かが残るっていうのもそういうことなのではないかと思いますね。

3回目のワークインプログレス、そして、新型コロナウイルスという新たな壁

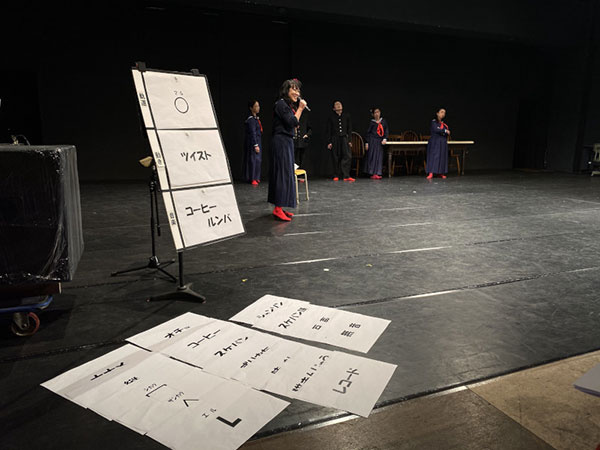

この対談のあとの3回目のワークインプログレスは、各チームで、「動き」、「音楽」などのダンスを構成する要素を細かく分解して発表、それを観た観客の好みの組み合わせで作品にするという実験的な公演として行われました。そして、「ダンスの分解」をバネにし、さらに素材や構成を磨き上げて本公演【HOME】が結実していきました。

ところが、本公演を前にして、北海道でも新型コロナウイルスの影響が大きく取り沙汰される事態となりました。次回は、そんな中SDCの本公演【HOME】がどのように開催されたかをお伝えします。

(Photo by ナガオサヤカ)