年末年始のご馳走は文化の面でも栄養の面でも素晴らしい! 年越しそばやおせちの豆知識 | HTB「イチモニ!」健康けっこう!調べ隊

2024.12.13

12月。2024年も残すところあと少し。気が付けばもう年末、そしてお正月がやってきますね。

年末~お正月と言えば、年越しそばにおせちと、恒例の食べ物が盛りだくさん。

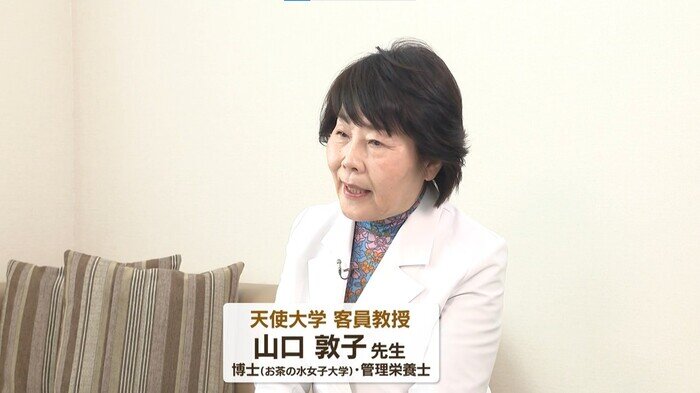

そこで、天使大学客員教授の山口先生に"おそば"や"おせち"の食文化と栄養について教えてもらいました。

年越しそばのルーツは?

諸説ありますが、一説によるとおそばは縄文の頃から日本で食べられていたようで、平安、鎌倉と歴史を経てもずっと食べられています。

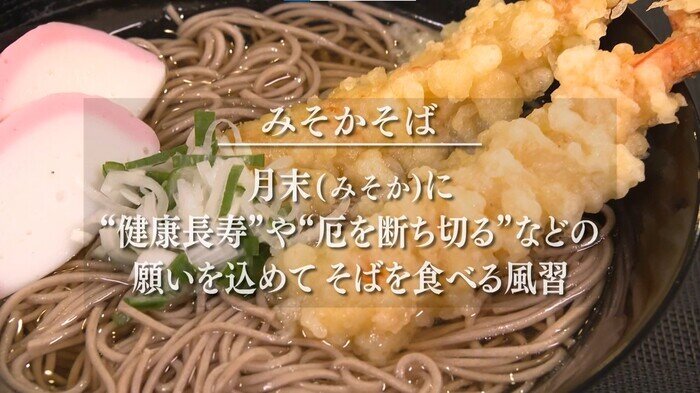

江戸の中期くらい、商人の人たちは毎月月末に「健康長寿」や「厄を断ち切る」などの願いを込めて「みそかそば」を食べる習慣があったようなんです。

その風習が「年越しそば」のルーツになったといわれてます。

おそばの栄養

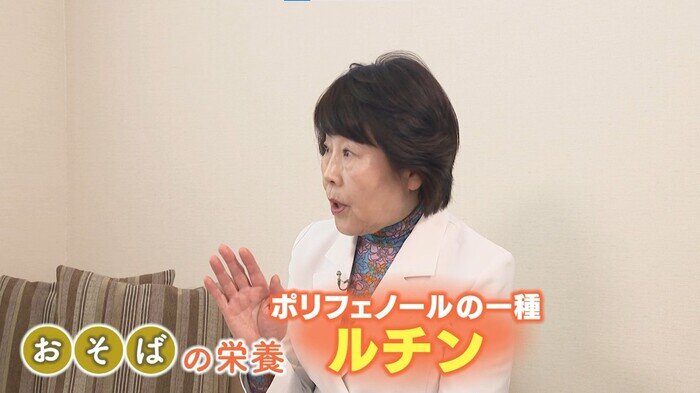

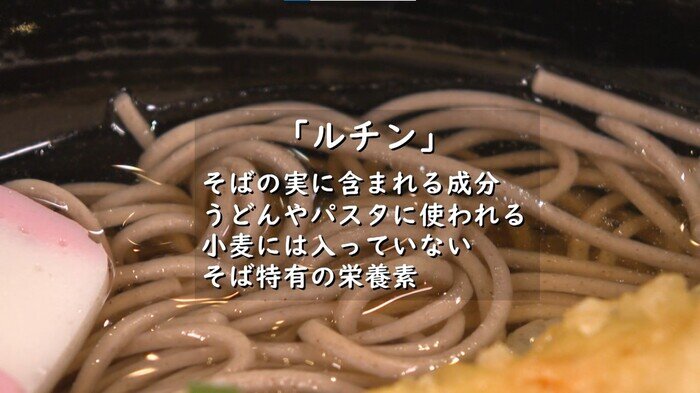

おそばは他の麺類にはない「ルチン」っていう栄養素が入っています。この「ルチン」はそばの実に含まれるそば特有の栄養素で、体の「抗酸化作用」を担ってくれます。

私たちは酸素を吸うたびに体が酸化しますが、ルチンの抗酸化作用を利用することによって老化を遅らせたり、動脈硬化を防いだりといった働きがあると言われています。

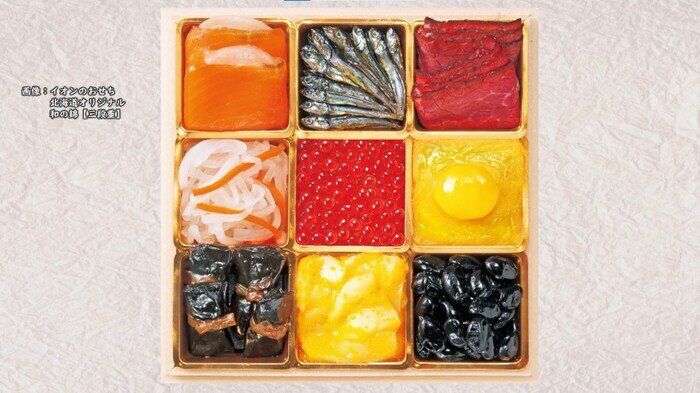

料理のひとつひとつに願いが込められている「おせち」

お正月の食卓を彩る「おせち」。このおせち料理の一つ一つには、新年を幸せに送ることができるように、という願いが込められています。

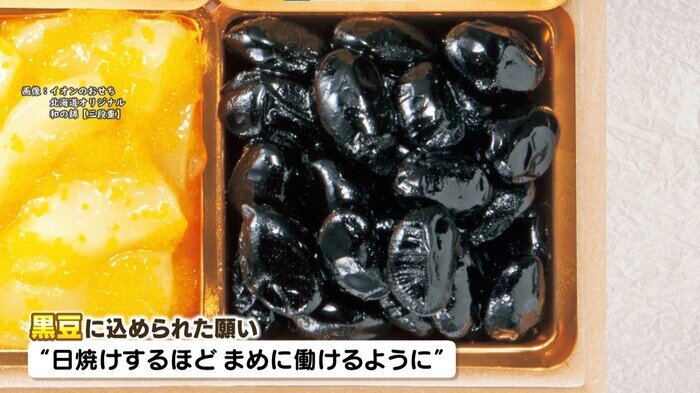

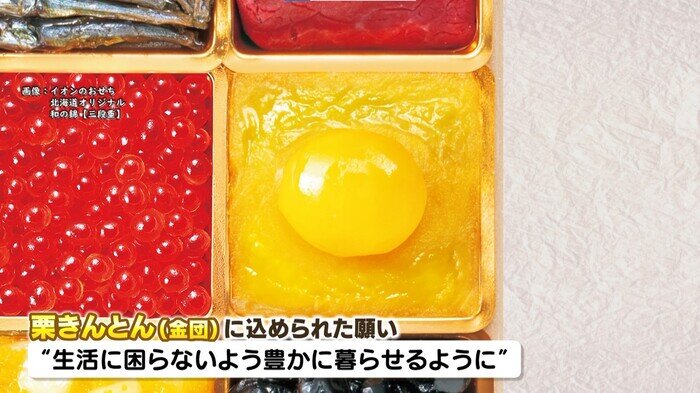

黒豆は「日焼けして黒くなるくらい、まめに働けるように」、それから「きんとん」きんとんは「金」の布団の「団」と書くため「生活に心配のないように、豊かに暮らせますように」。筑前煮の中に入る材料、レンコンは穴が開いていて、先が見通せるようにって、などなど。

一方でおせち料理はたんぱく質もあり、お野菜も入り、味も甘いものから酢の物、お醤油味までとバランスよくまとまっていて、栄養の面でもいうことなし。

おもち焼くことで、主食も足りてしまいますよね。

おせち料理は生活と文化と栄養とが、うまく融合された日本のすばらしい文化ですね。