サツドラや電通北海道などのDEIに取り組む企業が議論!きれいごとで終わらせない「ジェンダー課題」への取り組み

2025.02.19

2月10日、札幌のアスティホールで「企業とジェンダー」について考えるシンポジウムが開催されました。

このシンポジウムを主催したのは、北海道のジェンダー課題について企業や行政、大学、NPO、メディアを横断して解決していこうと働きかける「GENDER COLLECTIVE HOKKAIDO」。

この日も、社会課題に関心をもつ企業から、多くの参加者が集まりました。

登壇者も様々な立場でジェンダー問題に取り組む方々が集結

まず、会の冒頭に先立ってHTBアナウンサーの森さやかさんが、このイベントについての説明と北海道におけるジェンダー課題を説明しました。

世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャップ指数」によると、日本は146か国中118位と、先進国の中では最下位、東・東南アジアにおいても最下位という深刻な状況。さらにその日本の中でも都道府県別にみると、北海道は「政治」の分野でこそ11位ですが、経済、行政、教育の分野では47位と最下位。北海道におけるジェンダー課題はさまざまな視点で改善の余地があります。

「北海道が最下位から脱却するには、企業が個社だけで取り組むのではなく、様々なステークホルダーと連携しながら一斉にアクションを起こすことが必要」と、ジェンダーコレクティブ北海道のコアメンバーでもある森アナウンサーは訴えます。

企業におけるジェンダー課題

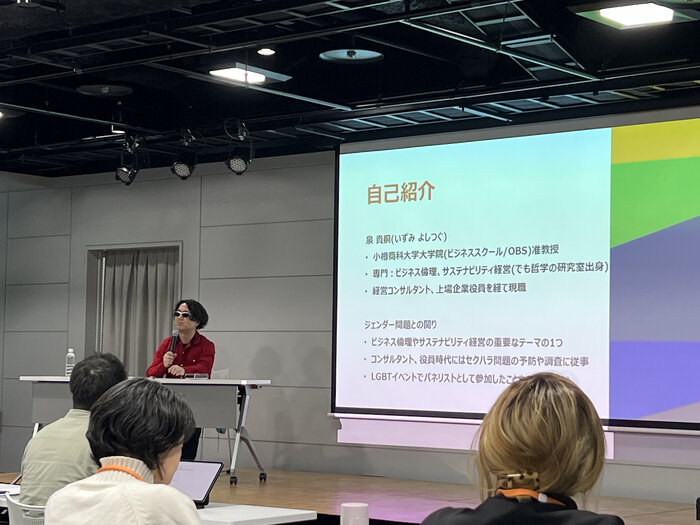

次いで登壇し、キートークを行ったのが小樽商科大学大学院准教授で「サステナビリティ経営とビジネス倫理」を研究す泉貴嗣さん。

「企業にとって"ジェンダー"とは何なのか」という問いを立て、現代の企業におけるジェンダー課題としてポイントとなることを説明されました。

まずテーマとしたのが「企業=男性社会の論理で成り立って(運営されて)いませんか?」という点。

そもそも日本において企業・企業制度が成立はじめた際に男性が中心となっていたことで、そこで考えられたビジネスモデルはあまりにも女性のことを考えていないものでした。

その後、労働法の成立や雇用機会均等法などによってそのモデルを是正してきたものの、実態としては、問題が起きてから制度を後追いで改変している状況。「今稼げているから問題ない」「人が足りなくなってから(採用のために)女性のケアを考えよう」という企業姿勢が主流なのでは、という問題提起がされました。

根本的な「女性活躍」を目指す際に、「女性を労働力とした活用したい」のか「企業として"女性性"を活用したい」のか、ということを考えなければならないという課題の提示も。

一方で、ジェンダー課題について、企業に対して「啓蒙してやる!」というアプローチについても注意が必要という話題も。あまりにも一方的、急進的に是正を叫ぶことはある意味傲慢で、企業が「めんどくさくならないように、それなりに」という態度を生んでしまうということにも注意が必要だと結ばれました。

企業の"リアル"を聞くことができたパネルディスカッション

続いて、パネルディスカッションが行われました。

登壇したのは、荒井建設株式会社取締役社長の荒井克典さん、株式会社電通北海道代表取締役社長執行役員の木村平さん、サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長CEOの富山浩樹さん、サッポロビール株式会社北海道本部の山田彩子さんの4名。

司会の森さやかアナウンサーから、今回パネリストとしてなぜこの4名に依頼したのか?その理由にも触れながら、登壇者の紹介と最初のテーマの問いがありました。

まずは、荒井建設社長の荒井さん。

「旭川という中枢都市で、建設業界全体の課題である人手不足という問題に、どのように向き合っているのか?また、2022年に社長に就任後、様々な経営改革を始められた荒井さんに是非話を伺いたいと、登壇をお願いしました」と森アナウンサーの紹介を受けました。

130周年を迎えた荒井建設を率いる荒井さんがまず語ったのは、建築業界におけるジェンダー課題でした。

建設業は"3K労働"と呼ばれ、ネガティブイメージを持たれ、ジェンダー平等とは最も遠い立場だと言い、業界の意識も低いとのこと。

その原因として女性は物理的に筋力が弱い、危険を伴う環境ということもあり「女性には仕事が勤まらない」という固定観念から強烈な男社会が形成されてきた背景も語られました。

一方で、それは「女性は危険から守らなければいけない」とい紳士的な思いの裏返しでもあるという側面も。

現状、飲食業や運送業と同様に人材不足で女性の活躍が確実に必要だと感じていることも、切実な口調で説明されました。

さらに、荒井建設が旭川の会社であることから「地方における女性の就労人口の流出」についても課題だと提示。

職業の選択肢の少なさや、都市として文化的な体験ができる機会が少ないことなどを挙げるとともに、地方都市における「性別役割意識」という点も女性活躍の妨げになっているのでは、と問題提起されました。

続いて、電通北海道の木村社長。

「木村さんはちょうど1年前に、東京本社から電通北海道の社長に就任されました。業界の経営者層が集う新年の懇親会に出席した際、ふと『やっぱり北海道はこうした場に女性が少ないですね』とおっしゃった。そうした目線を持つ方なのだと驚き、その後お話を伺うと大変柔軟な考えを持っていらしたので、是非お話を伺いたい」と紹介された木村さん。

木村さんは、女性が課題として抱えている「課題」を男性社員がまだ理解できていないところや、経営者目線でジェンダーの課題に取り組むことが本業にどう影響するのか、また2030年までに女性管理職を30%にするという目標を掲げる中で「それだけでいいのか?」つまり、女性管理職の数だけを目標にしていていいのか?といったことを自社のジェンダー課題に挙げました。

これまでのキャリアで世界各国で勤務をしてきた木村さん。その際に、自分がマイノリティの立場になったことが、今取り組む「ジェンダー課題」に対するアプローチに影響していることが語られました。インドでは"日本人であること"が珍しがられ、シンガポールでは多様な人種や宗教があふれ、違いが当たり前という社会で暮らしたこと。それぞれにマイノリティとして生活したが、その際に乗り越えなければならなかった困難や、救いだと感じたことは、日本が抱える社会的な諸課題の当事者にも通じるものがあるのではと思ったそうです。

また、電通グループはここ数年事件や不祥事を抱えたことでグループ全体として本気で風土改革に取り組んできたということにも触れ、企業が本気で改革に取り組むことで会社を変えることができる成功体験も得つつあることも話されました。

そして、電通グループとしてこのような社会課題に向き合う際に強みを発揮できる領域として「発信する力」を挙げ、「北海道キカクラブ」というメディアを立ち上げ。その中に「入社した時に、男性のはしゃぎ方についていけなかった」「スタートラインに入れない私たち(女性)は女性にとってそもそも不利だ」と思った、という女性社員の思いから生まれた「てやんDEI」DEI(Diversity(多様性), Equity(公平性), and Inclusion(包括性))というコーナーも開設。いろんな思いを持った人一人ひとりが点ではなく、つながっていくための場所になれば、と語りました。

北海道キカクラブ:https://note.com/kikakulove

そして、サツドラホールディングス社長の富山さんです。

「富山さんは社長就任後、サッポロドラッグストアーから「サツドラ」へのリブランディングを行いました。大きな改革をされた際には、はじめは社内のハレーションも起きたと思います。 ジェンダーやDEIの取り組みも共通するものがあると思うので、是非どのように取り組んでこられたか、教えて頂きたい」そう森アナウンサーから質問が投げかけられました。

サツドラ富山さんはジェンダーへの取り組みにおいてDEI委員会を立ち上げ、経営課題として掲げたのだそう。

目標として「会社としての女性比率を"30%”にする」とすることに取り組みましたが、この"30%”というのが マイノリティとされる人が「クリティカルマス」となって、意見を言いやすくなる指標とのこと。 現在は役員の女性比率が30%を達成、従業員全体でも18%まで増えているそうです。

さらに、サツドラの課題となっていたのが社員のキャリアプランでした。

管理職になるためには、まずは各店舗で店長となり、本部の業務につき、そこから管理職への登用が一般的でした。

ただ、店長になるためには入社から数年間を要し、女性にとって店長を目指すことは出産などのライフイベントと重なってしまうので、女性を管理職に登用することにおいて非常に障害となっていたのでした。

社員との対話の中で、20代の大事な時期、経験を充実させる期間を男性目線でしか考えていなかったことに気づき、問題が明らかになってから、店長にならなくてもよいキャリアプランの提供やライフ&ワークを充実させる制度を整えたそう。

また、転勤を経験しないと昇進ができないといった制度や慣習もキャリアプランを描く障害になっていると実感したと語り、特に北海道の地方都市には単身用の住居が少なかったり、産婦人科が少ないなどの問題が多いと問題提起。

どの場所でも自分らしいライフプランを描くことができるように都市環境を整えることができるよう、行政と企業がともに課題解決に取り組む必要があると問題を提起するとともに、転勤を伴わなくとも、企業として適材適所でビジネスを運営できるような対応も必要だと語りました。

続いてマイクを持ったのはサッポロビールグループに勤務し、女性活躍を支援する企業横断プロジェクト「北海道Mimosaプロジェクト」の代表を務める山田さん。 「等身大の女性活躍を広めようと異業種交流など活動する中で、改めて課題に思うことは何かを教えて頂きたい」と質問を受けました。

山田さんは、自らが女性として企業で働くことで感じた課題を語りました。

女性として企業で「えらくなる」には、職場でマイノリティである女性は男性よりも努力が必要になったり、出産などのライフプランによって出世競争において不利だったりという現状があること、さらに母親ではない山田さん自身が感じるという「母親でもなく、会社でえらくなるでもない」という自分へのつらい思いが「透明な存在」として語られました。

自分と同じような境遇で、同じようなつらさを感じる人がいるのではないかという思いからキャリアの勉強をし、女性を支援する活動としてMimosaプロジェクトの誕生につながった経緯も説明されました。

ジェンダー課題の解決を、きれいごとで終わらせないために

それぞれの発表を受けて、パネリストの皆さん、ファシリテーターの泉さんと司会の森さんが喧々諤々の議論を展開。

その議論を経て、いくつかのポイントが浮かび上がってきました。

「管理職の数」などの数値だけを追ってはいけない

一般的に「どうやったらジェンダー課題を解決できるか」のベンチマークとしてさまざまな指標となる数字を設けることがあるが、これの達成だけを求めてはDEIに取り組むことで生まれる"社員一人ひとりを尊重する"ということが達成されないであろう、ということに皆さんが合意。

特に荒井さんが語った、摂食障害の社員の方と向き合い、時間をかけてその人のために組織の考え方や慣習が変わっていったことで、その社員の摂食障害が改善したというエピソードにも皆さんが共感。

「湧き上がる課題感」ともいえる、一人を尊重して"よりよく変えていこう"という目標こそがないと、データも形骸化してしまうという意見に会場にも納得感が広がりました。

意思決定者のDEIへの理解が重要

会社のかじ取りを行う意思決定者である管理職へDEIの理解が必要で、これを徹底することで会社は変わることができる、という富山さんの声にも共感が生まれました。

老朽化したインフラは社会的な事故を起こしてしまう。それを防ぐために設備を取り替えたり、安全を確認することが重要なのとDEIへの意識のアップデートは同じ。「以前はこれでよかった」という意識は制度疲労を起こし、事故につながる。という荒井さんの声にも皆さんのうなづきが広がります。

昨今のフジテレビをめぐる問題からも、一人ひとりの違いを認め、互いを尊重するような風土ができていないと"同質化"していまい、危機の際の会社の運営も誤ってしまうことになったのではないかということからも、この点の重要性を確かめました。

社会のムーブメントを生む取り組みとしての"アワード"の創出はどうか

企業が前向きに課題解決に取り組めるように、その取り組みを評価する"アワード"のような仕組みがあってもよいのでは。評価されることで、小さな共感や頑張りが評価されるような設計ができれば、という声にもみなさん同意されていました。こういった世の中ゴト化によってニュースにもなり、行政などを巻き込む一助になるのではと議論が盛り上がりました。

ともに課題解決に取り組む仲間がいることも再確認

今回のイベントを通じて、登壇された皆さん、参加者の皆さんがともにパネルディスカッションから課題解決への糸口が生まれたように感じました。

そして何より、同じ課題に対して真摯に向き合う人が同じ場所に集うことができたというのも大きな収穫だったのではないでしょうか。

最後に行われたネットワーキングでも

産・官・学、様々な領域で「ジェンダー平等」に悩み・実践されている、経営者やリーダー、また現場の方にもお会いできました。

テーマのひとつでもあった「何のためにジェンダー平等を目指すのか」について、産官学、様々なシーンでリーダーシップをとっている方や、現場で推進されている方などから、いろいろな立場の考えやアイデアを聞くことができ、具体的な取り組み事例を知れたことや、その上でのリアルな苦労や悩みの実例を知れたことはとてもありがたいことでした。

推進する立場の方たちと知り合えたことも、今後様々な取り組みを進める上でお互いに良い相談相手になれそうです。

といった声も聞かれ、有意義な時間となりました。