札幌はこうして生まれた!直木賞作家・門井慶喜氏「札幌誕生」の魅力を語る!札幌でトークショーも決定!

2025.04.14

「札幌」を築いた先人の熱きドラマとは?

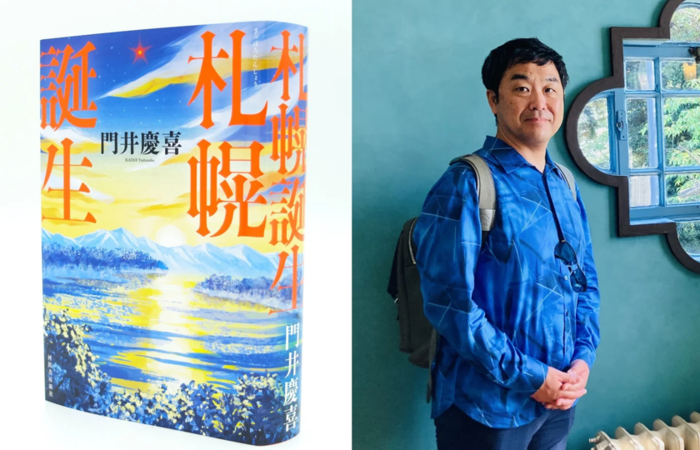

人が集まるその前にこれだけ大規模な街づくりが行われたのは、日本では札幌以外に他に例がないないそうです!幕末から大正にかけて、未知の土地・札幌の礎を築いた先人5人の熱きドラマを描いた時代小説「札幌誕生」が2025年4月4日に刊行されました。著者で直木賞作家の門井慶喜さんにその魅力の一端を伺いました。22日には札幌でのトークショーも開催決定!それでは「札幌誕生」に描かれた「近代の札幌」へご招待しますー。

作家・門井慶喜(カドイ ヨシノブ)

1971年生。群馬県桐生市出身、大阪寝屋川市在住。2003年「キッドナッパーズ」でオール讀物推理小説新人賞を受賞しデビュー。18年『銀河鉄道の父』で直木賞受賞。『家康、江戸を建てる』『文豪、社長になる』『ゆうびんの父』など著書多数。

門井先生

小説「札幌誕生」

極寒の北の大地に、近代都市を作る——未知の地で困難に挑んだ人々の信念と情熱を、直木賞作家が描いた感動の傑作歴史小説!

幕末から昭和にかけて、未知の北海道で生きた、5人の男女。いまだ北海道で人気の高い、初代開拓判官・島義勇、新渡戸稲造らと札幌農学校(現・北海道大学)の2期生として学び、のちに信仰を志した内村鑑三、アイヌ民族の有力者の娘として生まれ、のちにアイヌの同胞を鼓舞する歌集を出版したバチラー八重子、流行作家と農場経営の二足の草鞋の果てに、小作人たちのため自らの農地を解放した有島武郎、暴れ川・石狩川の治水に取り組み、のちの「札幌」の発展の礎をきずいた岡崎文吉——

札幌開発建設部から提供(「生振捷水路」)

街に、人に、川に挑んだ、5人それぞれの開拓の物語を、熱い筆致で描いた大型エンターテイメント! (「Web河出」から)

近代都市・札幌の成り立ちを幕末から明治・大正・昭和に生きた5人の物語から描いた小説。2023年7月~2024年10月に北海道新聞朝刊で全373回連載。"胸が熱くなった""翌日の展開が待ち遠しかった"と話題沸騰。

2025年4月4日単行本『札幌誕生』として河出書房新社から刊行された。

「札幌誕生」門井慶喜さんインタビュー

「街をつくって人を集めよう」

― 「札幌誕生」はどんな物語ですか?

タイトルが中身をよく表しておりまして「札幌という街」が誕生する話です。厳密には語弊があるんですけれども、何にもないに近い大地から本当にゼロから街をつくろうと。しかも必要だからと。普通は人が集まるから街ができるんですけれども札幌の場合は「街をつくって人を集めよう」という全国でも類のないぐらいの逆の発想でスタートしているんですね。この特別なスタートの有様というものを僕自身がまず見たい、目撃したいということで書き始めました。

― 全国でも珍しい?

そう思います。全く例がないわけではないんですけれども。「江戸(東京)」なんかもそれに近いんですが、江戸は太田道灌が街をつくって、決して人がいないわけではなかった。元々人が住んでなかったっていうのはただ単に川が流れていたから。川の河口だったから人が住んでいなかったというだけで、川が(治水されて)できたら河口は船が着きますから便利だということでみんなが住むようになる。

つまり今のいわゆる大都市のほとんどは集まる理由があって集まるんですね。物流があるとか。戦争であったりとか。札幌にとって「ここに街をつくらなければいけない」というのはロシアへの脅威ですよね。国防上の理由と言ってもいいです。函館は、北海道の南の端ですので効率的に北海道を全部開発はできないし、ロシアに対しても中心都市としては遠すぎる。非常に“頭でっかちな理由”によって札幌という街が選ばれて、そしてつくられたということですから。成り立ちも人工的ならば、そもそも中心都市になる理由も人工的。「街は自然にできるもの」ということと正反対なんですね。

「街が誕生するドラマ」

僕は関東出身で今関西に住んでいるんですけれども。街というものは人が集まって来てできるもの、と思っていたのですが、札幌のことをちょっと調べたときに「違うぞ!全く常識外れじゃないか」ということに気がつきまして。このドラマはまず僕が見たいと。人はもちろんいて、活躍するんですけれども、その前に街自身が誕生すると言ったらこんなに誕生するドラマはないであろうと。ゼロがイチになるぐらいですから。人が段々集まってきてではなくて、まず何もないところが(北海道の)首都になってそこから始まるということですから。

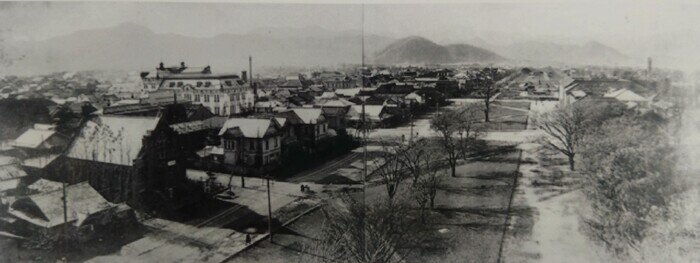

「大通西1丁目 1922年撮影」(札幌市公文書館所蔵)

― 札幌の起源は人工的だった!

京都も碁盤の目で、ひょっとしたらちょっとそういう面があったかも知れませんけれども。京都の場合は「遷都するぞ」と桓武天皇が言ったときには既に渡来人が住んでいたわけですから。同じ碁盤の目でも札幌のほうがより

「ゼロからイチ」という感じが強いかなぁ。極端な言い方をすると、他の街は自然にできたものですけれども、札幌というのはある種の「創作物」なんですよね、人間の。他の街は神様が創ったかもしれませんが、札幌は人間がつくったと言えるかもしれません。

近代の偉人5人が登場!

― 「札幌誕生」では5人の人間ドラマが展開される。どのようなお話に?

基本的には史実です、連作短編です。「札幌誕生」という一冊の中に5つの短編が収められています。第一話は「島義勇(ヨシタケ)」。

碁盤の目の設計図を決めて一番最初に開拓の鍬を入れた人。佐賀県出身の人です。

『家康、江戸を建てる』も同じですが、全部土木にすると、それはそれで面白いことは面白いけれども、我々が普段生きている生活とは一致しないんですよね。我々はもちろん土木の恩恵を受けています。その他にいわゆるソフト面でも「教育」というものも受けて育っていますし、あるいは「文芸」というもの、平たく言うと言語表現ですね。こういった「言葉」というものに囲まれている。あるいは農作物が運ばれてご飯を食べているわけですけれども、そういったものがあって初めて都会というものが出来上がる。我々の生活は生活たりえている。そういうものを全部一冊で表そうとすると土木だけというよりは、色んな分野のものを集めてきて。

例えば「教育」分野だったら本当はクラーク博士が分かりやすいんですけどね。クラーク博士はすぐ来てすぐ帰っちゃうものですから(笑)それはそれであれなので。

― 8か月で帰った!

ですからそのクラーク博士の薫陶を受けた。あるいはクラーク博士の…教育というプレッシャーを受けた「内村鑑三」にしました。

第二話なんですが、裏クラークみたいな話です。はい。

― 裏クラーク(笑)

教育とはもちろんいいものですけれどもかなりやっかいだよねということで。教育界を代表して内村鑑三を書きました。

そして第三話は「バチラー八重子」というアイヌの歌人ですね。

第四話は農作物というよりも農地改革、土地制度の代表として「有島武郎」。小説家として有名ですけれどもここでは小説家としての有島武郎は見ません。今のニセコに大農場を持っていて。広大な農場を解放しちゃったという。

そして一番最後が、土木で始まり土木で終わるということで、「岡崎文吉」が「石狩川」をどう制御するのか。石狩川とどう付き合っていくのかということを書いてという構成にしています。

「川の博物館」岡﨑文吉の紹介コーナー 提供:札幌開発建設部札幌河川事務所

門井慶喜、来札決定!

門井慶喜さんが札幌にやってきます。「『札幌誕生』ミニトークショー&サイン会」。2025年4月22日(火)18時半。場所は「コーチャンフォー新川通り店」の特設会場です。

北海道は「札幌誕生」の取材などで度々訪れている門井慶喜さん。当日はどんな話が飛び出すのでしょうか?

小説に書ききれなかった話もしたいです。また大阪に住んでいると、札幌、北海道と言うのは非常に親しみがある一方であまり理解していない人もいる。一例を挙げると大阪で「函館と札幌は近い」と思っている人もいますが、実際はかなり離れていますよね。それだけ地理的感覚が怪しいにも拘らず、北海道物産展があるとどこでも大盛況なんですよね。毎回凄いことになる。デパートだけではなく近所のスーパーでもやるぐらいですから。そういう風に親しみを感じていて、「北海道ってなんだろう」という。余談ですけれどもお話をする時間があったら面白いかなぁと思っています。

『札幌誕生』刊行記念 門井慶喜さん ミニトークショー&サイン会

【日時】2025年4月22日(火) 18:30~

【会場】コーチャンフォー新川通り店 書籍特設会場(札幌市北区新川3条18丁目)

【ご参加対象者】コーチャンフォー新川通り店・ミュンヘン大橋店・美しが丘店にて『札幌誕生』をご予約・ご購入のお客様

※ミニトークショーは30分ほどを予定

詳しくは「コーチャンフォー」公式ウェブサイトをご確認ください:https://www.coachandfour.ne.jp/news/news_shop/shinkawa/