北海道のソウルフード「ジンギスカン」に秘められた意外な栄養とは? | HTB「イチモニ!」健康けっこう!調べ隊

2025.05.15

北海道民が気になる健康情報をお届けする天使大学とイオン北海道、HTBの共同プロジェクト「健康けっこう調べ隊」。

今回のテーマは北海道の味覚として親しまれる「ジンギスカン」。

その歴史と魅力、そして意外な栄養について、天使大学の山口敦子先生が解説してくれました。

「各家庭にこのお鍋が1個ある」時代から続く北海道の伝統

北海道の食文化を語る上で欠かせないジンギスカン。その起源は明治時代にさかのぼります。

当時、日本の主な食肉は牛、豚、鶏であり、羊肉は食用としてあまり認知されていませんでした。

明治の頃は、牛、豚、鶏が日本のお肉の主流だったのです。羊は、その、食べるものの仲間に入ってなかったのだそう。

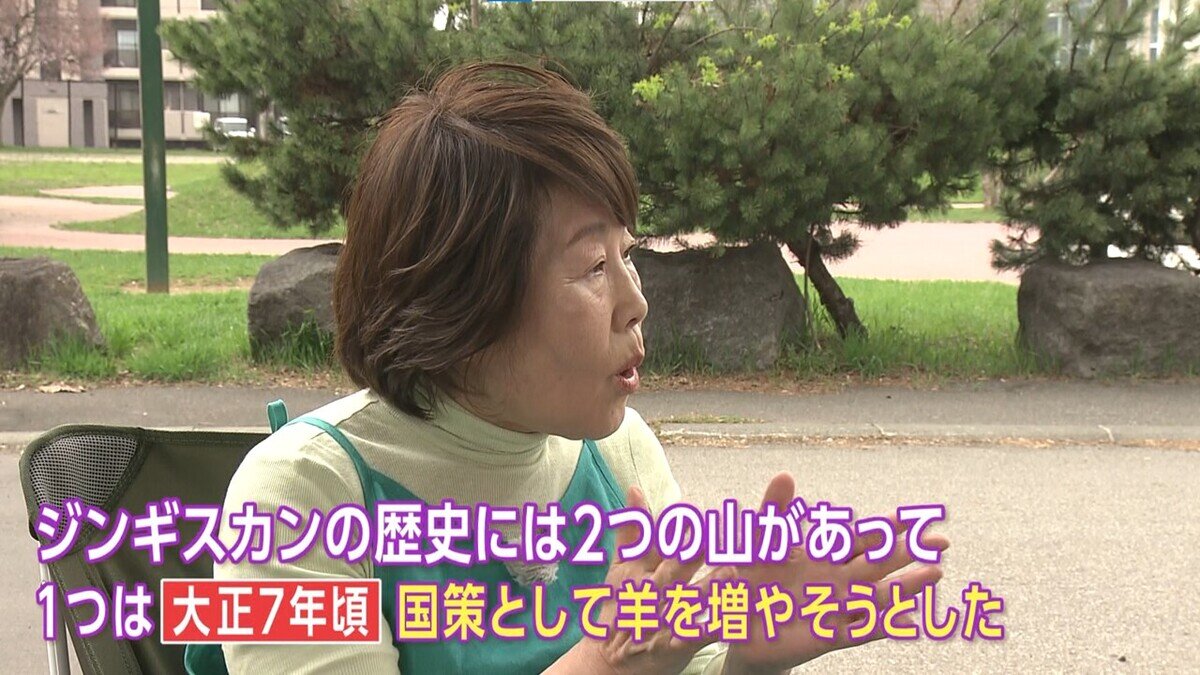

では、なぜ北海道で羊肉文化が根付いたのか。その背景には、国策としての羊毛生産の推進がありました。

毛布を作るのに羊毛が欲しかったわけです。大正7年頃に国策として、羊をたくさん増やそうと全国5箇所に拠点が作られました。そのうちの2つが北海道で、滝川と、札幌の月寒だったのだとか。

羊毛生産から始まり、やがて北海道の名物として発展していったジンギスカン。その歴史は、北海道の開拓と発展の物語そのものでした。

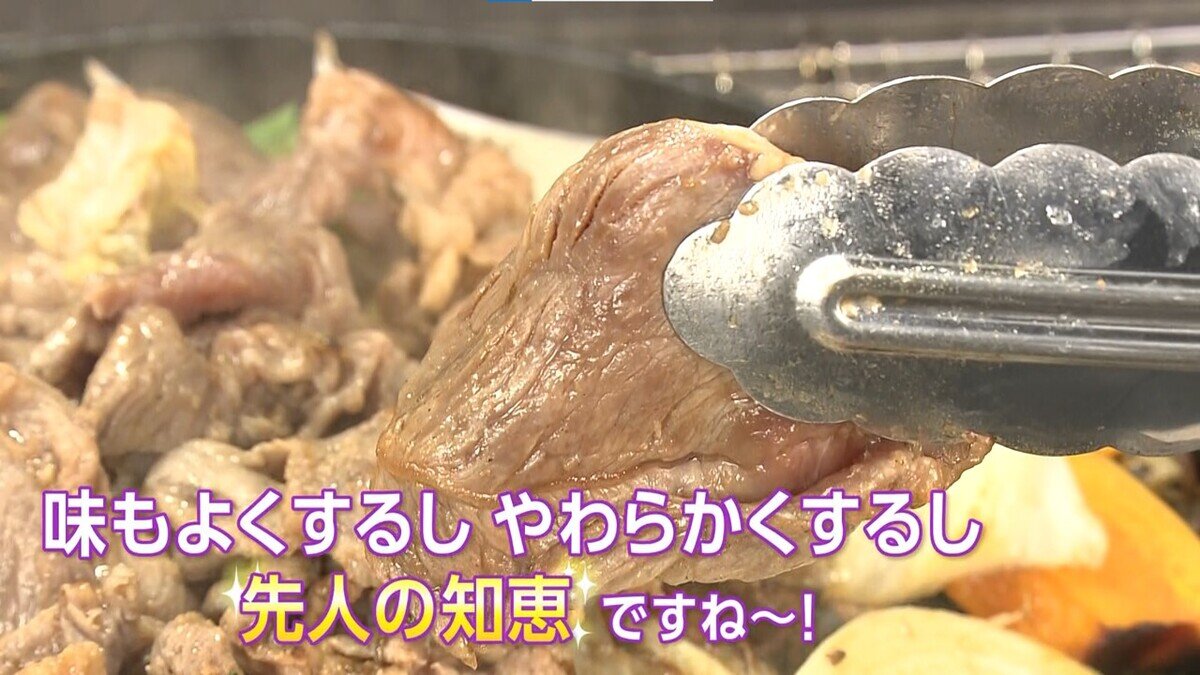

「北海道らしい」調理法が生んだソウルフード

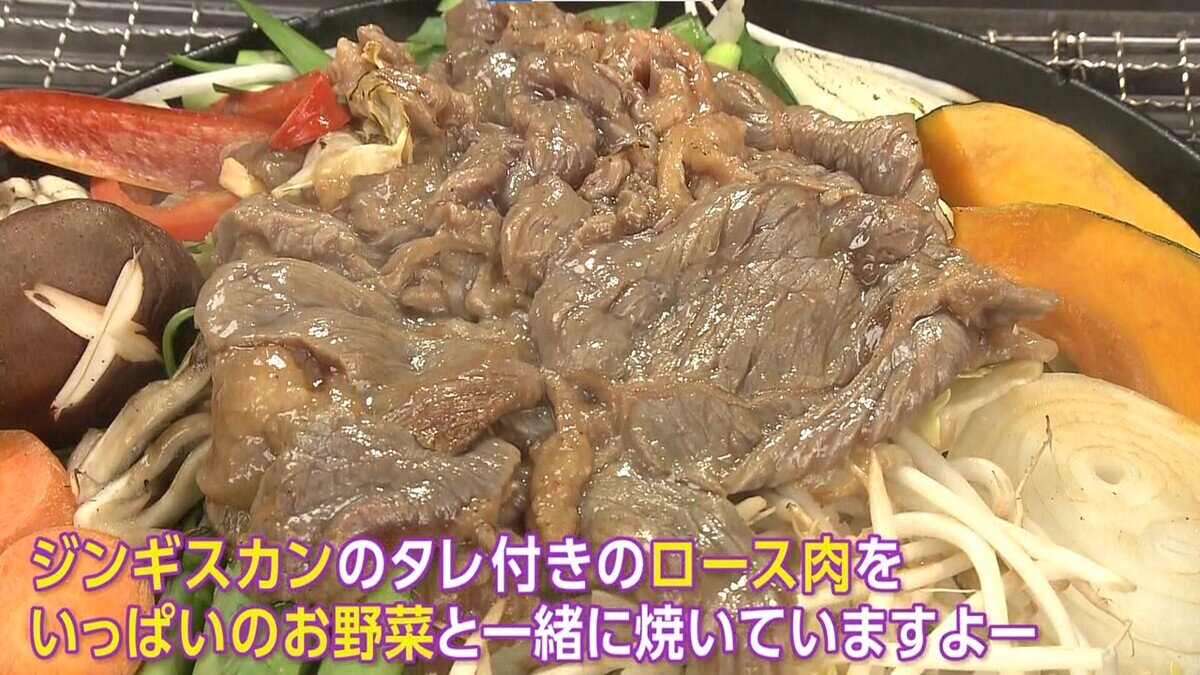

ジンギスカンの魅力は、その調理法にも表れています。切った野菜と羊肉を一緒に鍋で焼く様子は、まさに北海道らしさを体現。

「野菜をザクザクと切ってお肉とお鍋に、その豪快な調理法ですよね」と山口先生は笑顔で語ります。

この素朴で力強い調理法が、北海道の人々の心を掴んだのでしょう。

羊肉はヘルシー?

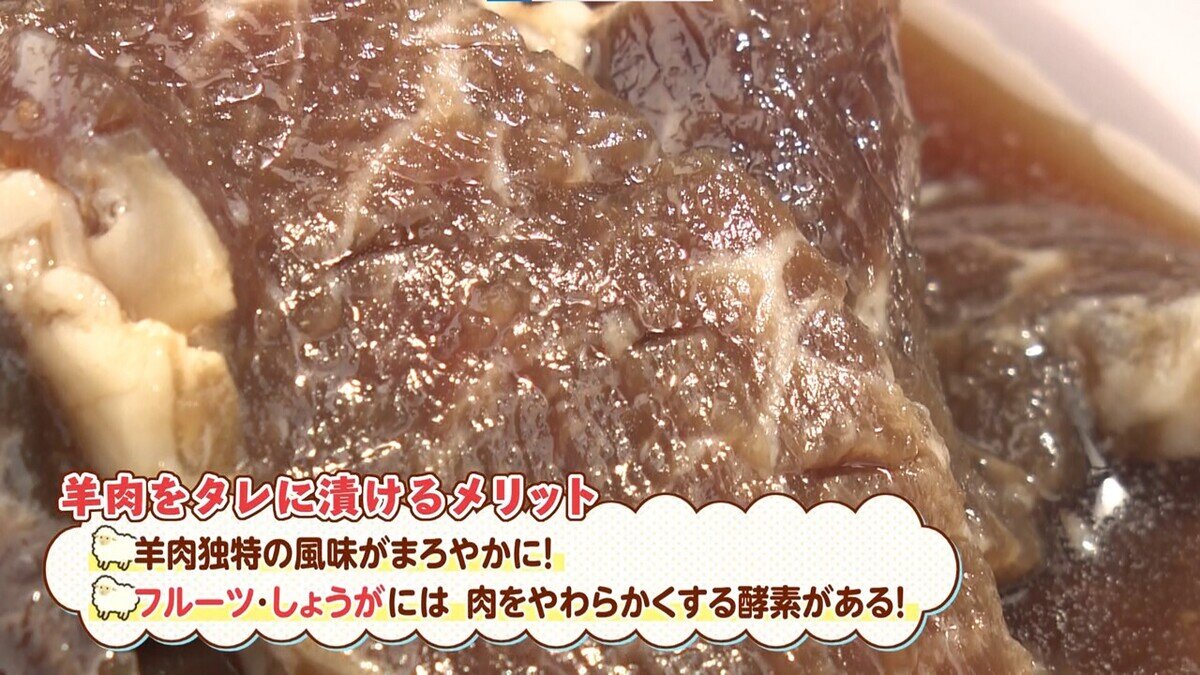

ジンギスカンの魅力は味だけではありません。

「羊のお肉にはL-カルニチンっていうアミノ酸が含まれているんです。このアミノ酸は私たちの体の脂肪を燃焼させる働きがあるんですね」と山口先生は説明します。

食卓を囲む幸せ、北海道の味と共に

ジンギスカンの魅力は、その味や栄養価だけでなく、人々を結びつける力にもあります。

「たくさんの人たちで1つのお鍋囲むってすごい幸せなことじゃないですか。家族であったり、仲間がいると一層美味しくなるような気がするのです」と山口先生は言います。

今や北海道のソウルフードとして深く根付いたジンギスカン。豊かな栄養価と、人々を結びつける力を持つこの料理は、まさに北海道の食文化を象徴する存在と言えるでしょう。