汗のメカニズムを知って夏を快適に!専門家が教える「良い汗」のかき方とは? | HTB「イチモニ!」健康けっこう!調べ隊

2025.07.17

いよいよ夏本番。じりじりと照りつける太陽の下、少し動いただけでも汗が噴き出してくる季節になりました。「汗はベタベタして不快」「できればかきたくない」と感じる方も多いかもしれませんが、実はこの「汗」こそが、私たちの体を守るために欠かせない重要な役割を担っています。

HTB北海道テレビの朝の情報番組イチモニ!のコーナー「健康けっこう!調べ隊」では、天使大学とイオン北海道、HTBが共同で、道民の気になる健康情報を発信しています。今回のテーマは、まさにこの季節にぴったりの「汗」。

スタジオには天使大学客員教授の武藏学先生をお招きし、汗が持つ驚きのメカニズムから、夏を元気に乗り切るための「良い汗」のかき方まで、詳しく解説していただきました。この記事では、番組で紹介された内容を基に、汗の正しい知識と今日からできる対策を深掘りしていきます。

汗の三大役割と最も重要な「体温調節」の仕組み

まず、武藏先生は汗が持つ主な役割として3つのポイントを挙げました。

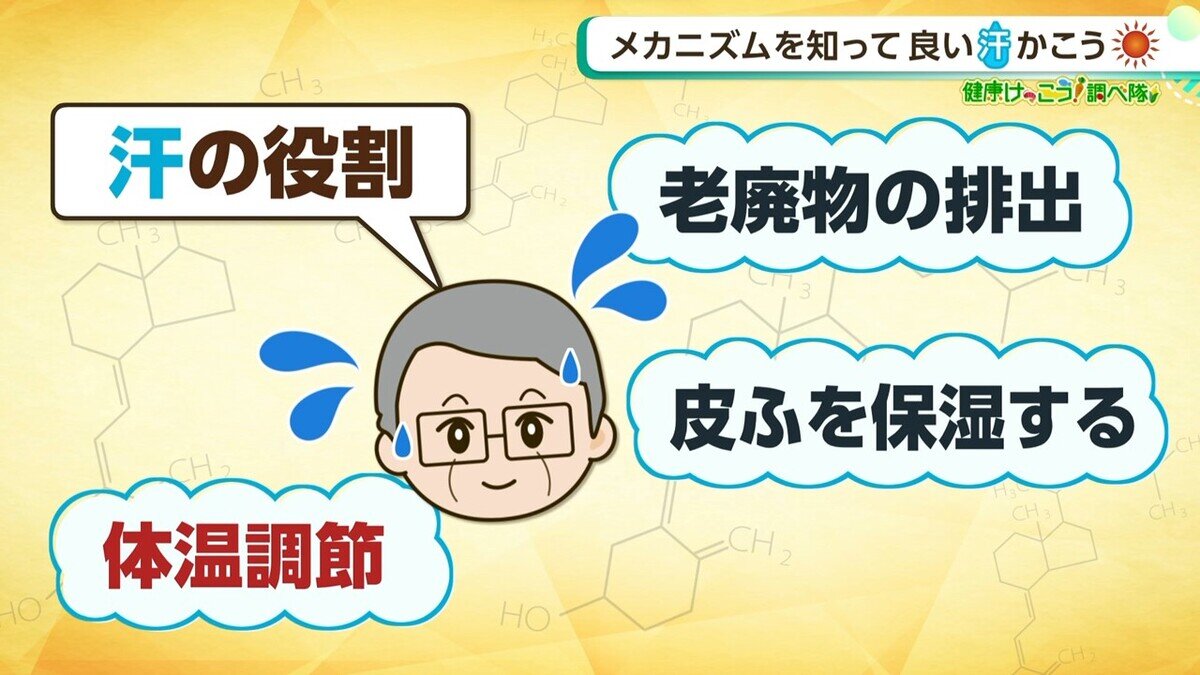

汗の役割

1.体温調節

2.老廃物の排出

3.皮膚を保湿する

汗は体内の老廃物を排出したり、皮膚の潤いを保ったりする働きもしますが、武藏先生によると「最も重要な役割は体温調節」だと言います。

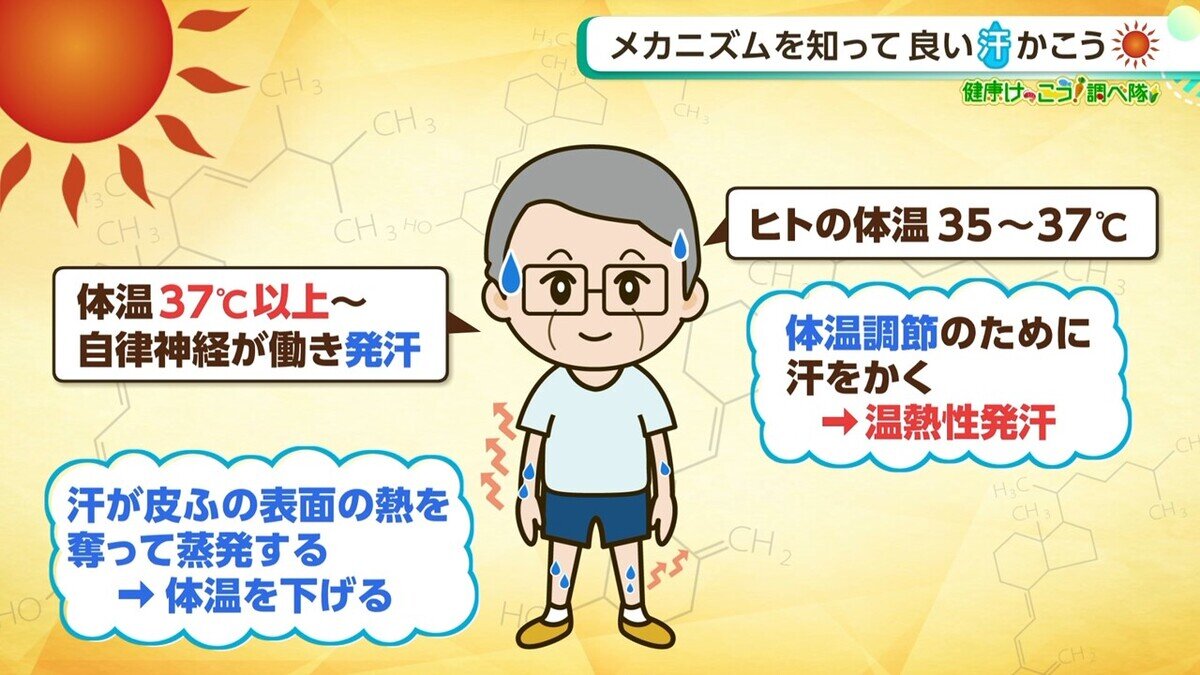

私たちの体は、生命活動に不可欠な代謝を円滑に行うため、平熱を常に35℃から37℃の間に保つようにできています。しかし、夏の暑さや運動によって体温が37℃以上に上昇すると、脳からの指令を受けた自律神経が働き、全身に汗を出すように促します。これが「温熱性発汗」です。皮膚の表面に出た汗が蒸発する際に、体の熱を奪って気化するため、効率的に体温を下げることができるのです。この体温調節機能が正常に働くことが、夏の健康を維持する上で非常に重要になります。

汗には種類がある!「冷や汗」や「辛いものでかく汗」の正体

私たちがかく汗は体温調節のためだけではありません。番組では、状況によって異なる2種類の汗が紹介されました。

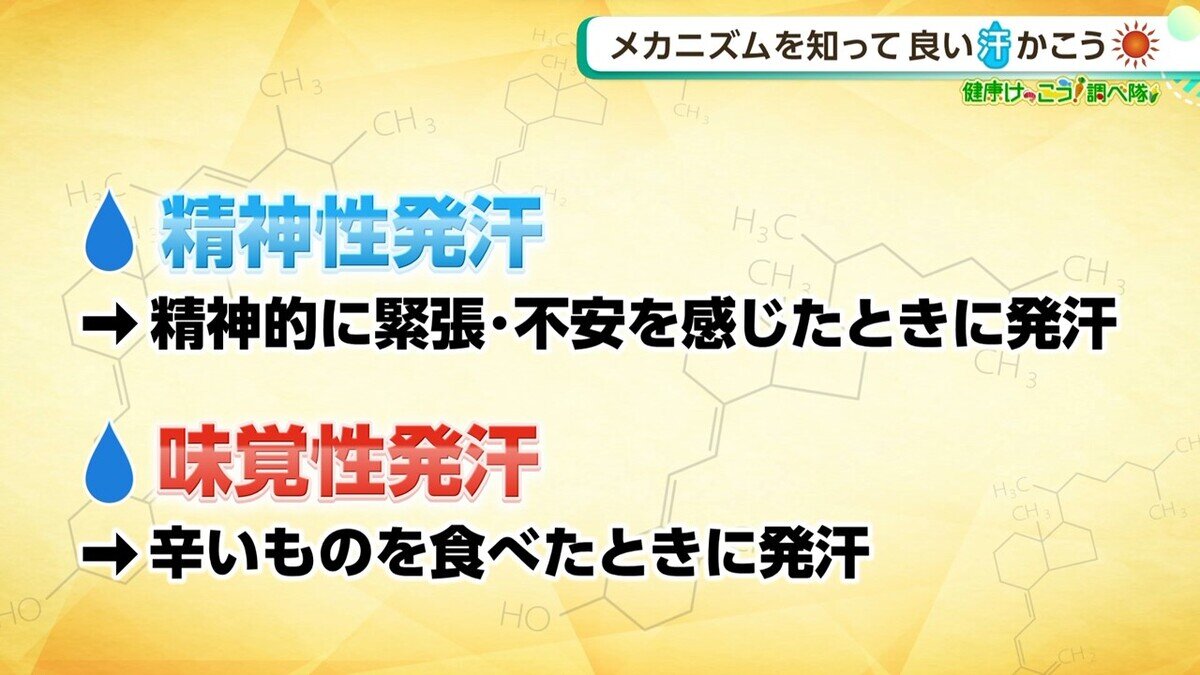

●精神性発汗

プレゼンテーションや試験の前など、精神的に緊張したり不安を感じたりした時に、手のひらや脇の下にかく汗です。いわゆる「冷や汗」がこれにあたります。

●味覚性発汗

辛いものを食べた時に顔や頭から噴き出す汗です。これは味覚の刺激によって反射的に起こる発汗です。これらの発汗も、すべて自律神経の働きによってコントロールされています。

汗は何からできている?血液から生まれる驚きのプロセス

では、そもそも汗の正体は何なのでしょうか。

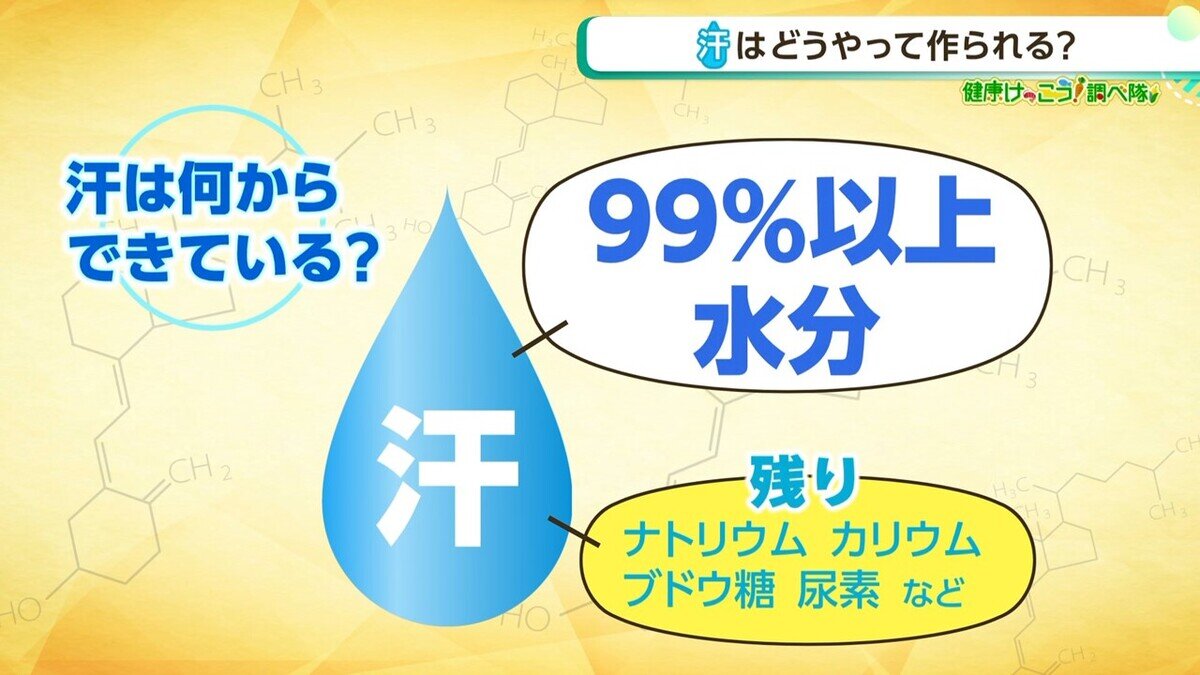

武藏先生によると、汗の成分の99%以上は「水分」です。残りのわずかな部分に、ナトリウムやカリウムといったミネラル(塩分)、ブドウ糖、尿素などが含まれています。

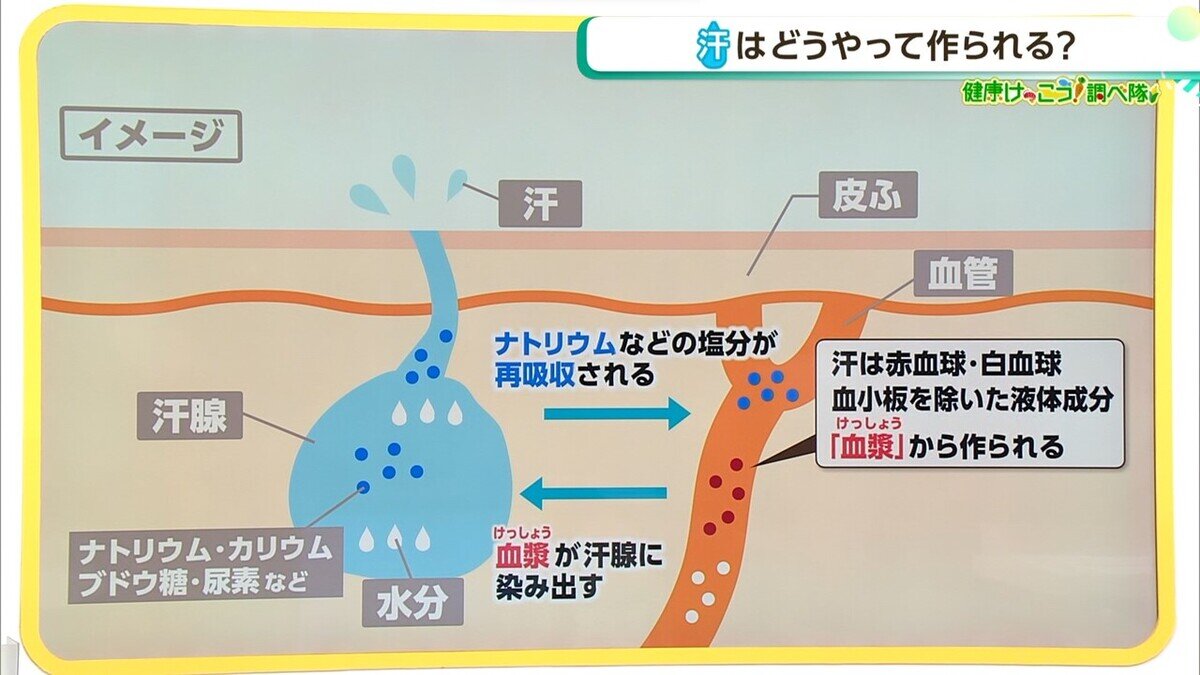

汗の原料となるのは血液、正確には血液から赤血球や白血球などを除いた液体成分である「血漿(けっしょう)」です。

体温が上がると、脳の指令により、毛細血管から血漿が汗を作る器官「汗腺(かんせん)」に染み出します。この時点では、血漿には体に必要なミネラル(塩分)も多く含まれています。

汗腺から皮膚の表面へ汗が送り出される管を通る間に、体に必要な塩分が再び毛細血管へと「再吸収」されます。

塩分が取り除かれた結果、皮膚からは塩分濃度の薄い、水分中心の「さらさらした汗」が出てくるのです。

汗をなめるとしょっぱい味がするのは、再吸収しきれなかったナトリウムなどの塩分が含まれているためです。

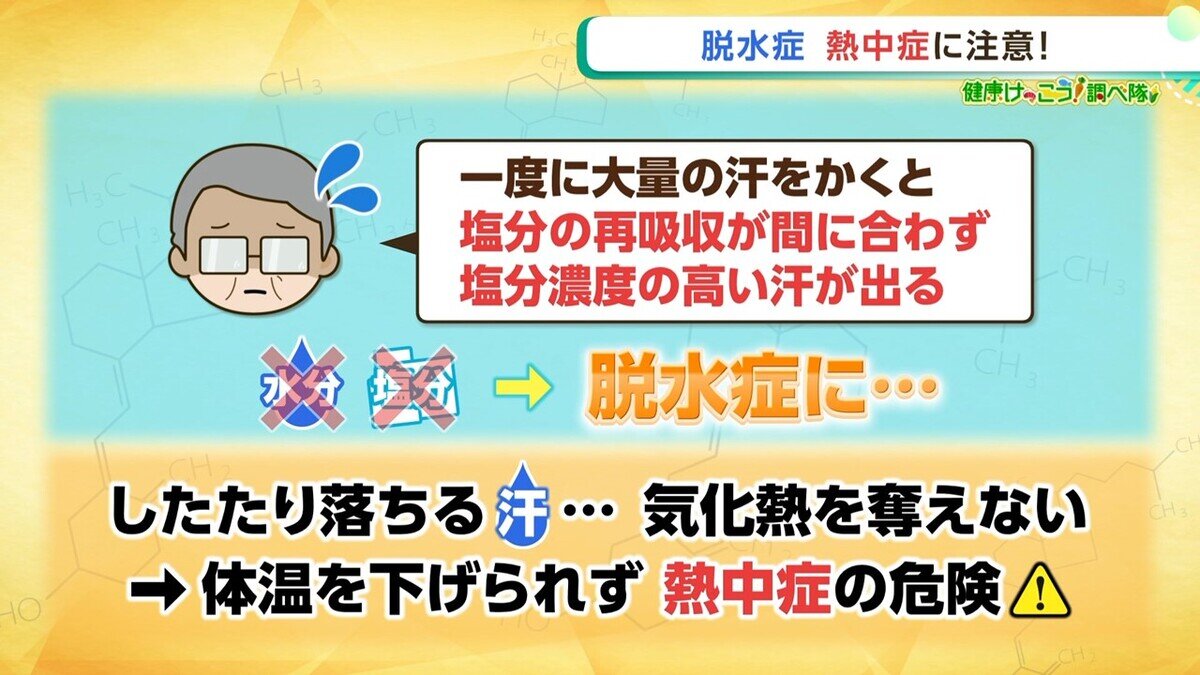

要注意!「悪い汗」が招く脱水症と熱中症のリスク

上手に汗をかけないと体に危険が及ぶことがあります。特に注意したいのが、一度に大量の汗をかくケースです。

急激に大量の汗をかくと、汗腺での塩分の再吸収が追いつかなくなります。その結果、体に必要な塩分が多く失われた、塩分濃度の高い「ベタベタした汗」が出てしまいます。服や帽子に白い跡がつくのは、この汗に含まれる塩分が乾いて結晶化したものです。

このような汗をかくと、水分と塩分の両方が体から失われるため、「脱水症」に陥りやすくなります。

さらに、ダラダラとしたたり落ちるほど大量の汗は、皮膚の表面で蒸発する前に流れ落ちてしまうため、気化熱によって体温を下げる効果が薄れてしまいます。汗をかいているのに体温が下がらないという悪循環に陥り、「熱中症」の危険性が著しく高まるのです。

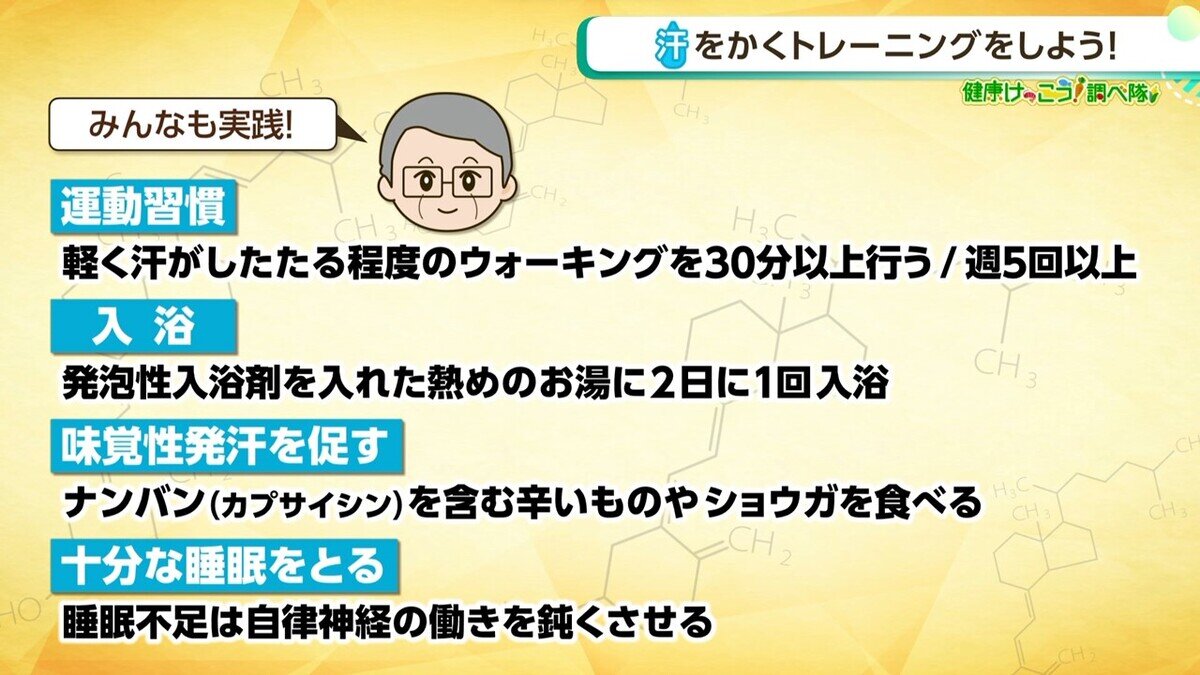

今日から実践!夏を乗り切るための「汗をかくトレーニング」

では、どうすれば体温調節を効率的に行える「良い汗」をかけるようになるのでしょうか。武藏先生は、本格的な夏が来る前に「汗をかくトレーニング」で汗腺の機能を高めておくことが大切だとアドバイスします。

番組で紹介された、日常生活で取り入れられる4つのトレーニング方法を見ていきましょう。

1. 運動習慣

軽く汗がしたたる程度のウォーキングを、1回30分以上、週に5回以上行うのが理想です。定期的な有酸素運動は、全身の血行を促進し、汗腺の働きを活性化させます。

2. 入浴

発泡性の入浴剤を入れた熱めのお湯に、2日に1回は浸かるようにしましょう。

3. 味覚性発汗を促す

ナンバン(唐辛子)に含まれるカプサイシンやショウガなど、発汗作用のある食材を食事に取り入れるのも効果的です。辛いものを食べた時にかく「味覚性発汗」を促すことで、汗腺を刺激するトレーニングになります。

4. 十分な睡眠をとる

睡眠も重要です。睡眠不足は、発汗をコントロールしている自律神経の働きを鈍くさせてしまいます。良い汗をかくためには、体のコンディションを整えることが基本です。

まとめ

汗は、私たちの体を暑さから守るための重要な防御機能です。そのメカニズムを正しく理解し、日頃から意識的に「汗をかくトレーニング」を続けることで、汗腺の機能を高め、夏を健康で快適に過ごすことができます。

運動、入浴、食事、睡眠。まずはご自身が取り入れやすいものから始めて、本格的な夏に備えましょう。