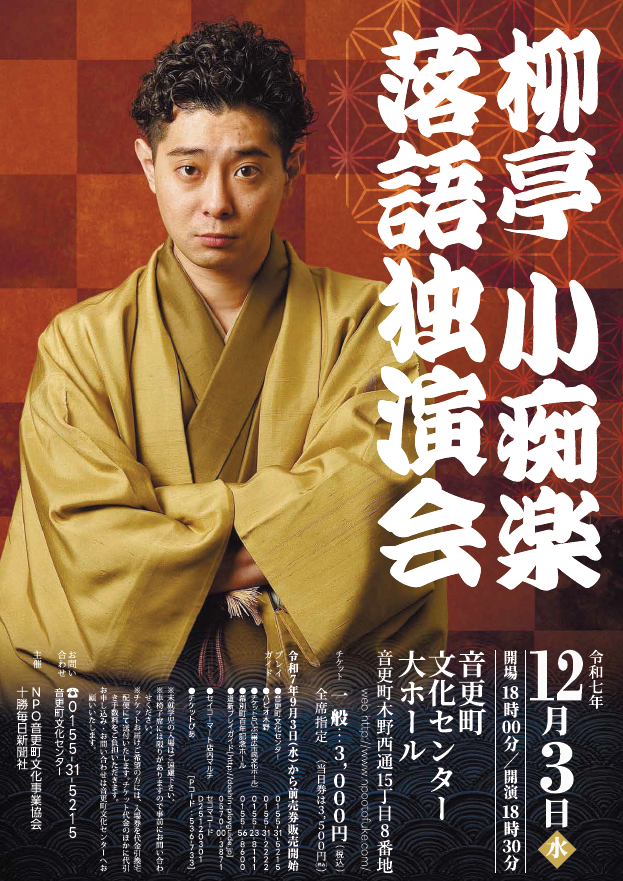

今、江戸落語を代表する若手真打筆頭!柳亭小痴楽 12月3日音更町文化センター「落語独演会」をお見逃しなく!

2025.11.25

柳亭小痴楽師匠インタビュー 「北海道には一方的に地元意識を持ってます」

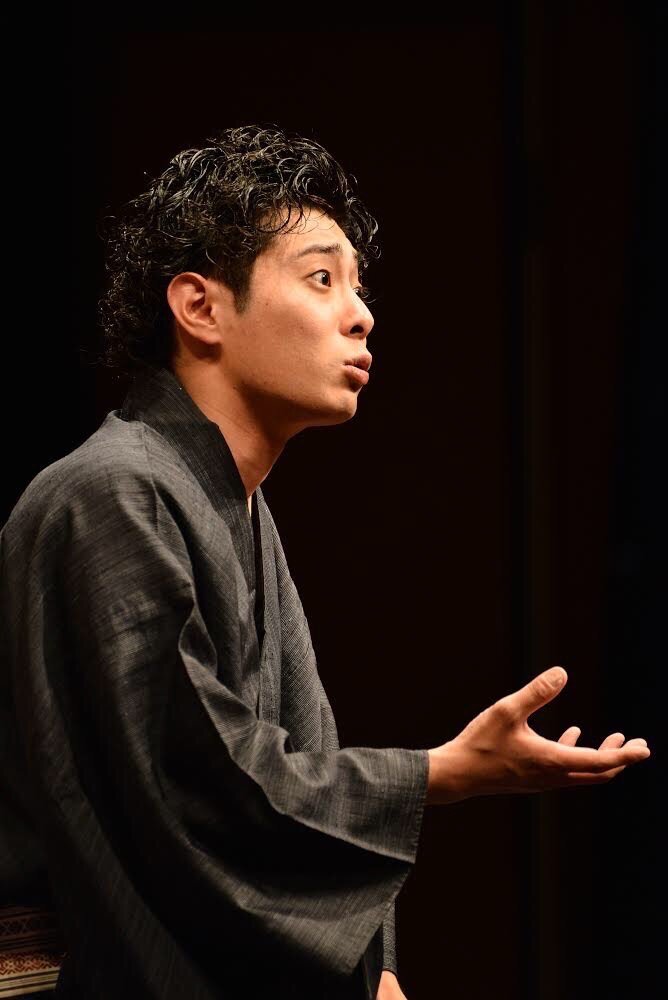

抱腹絶倒のまくら噺と、江戸の風を感じさせる古典落語で人気の若手真打のトップランナー「柳亭小痴楽」師匠が、北海道十勝の音更町にやってきます。2025年12月3日(水)。会場は音更町文化センター大ホール。

故・桂歌丸師匠、三遊亭小遊三師匠、桂米助師匠ら重鎮の評価は高く、面倒見の良さで若手にも慕われる柳亭小痴楽師匠。愛すべきその人柄と「小痴楽落語」の魅力をお伝えすべく、文字通り“師走”を控え益々多忙な小痴楽師匠に電話インタビューのお時間を頂戴しました。北海道との深いご縁の話から、今取り組んでいる落語の演目まで。ここでしか聴けない話をたっぷりお届けします。 (聞き手・文責:SODANE編集部 松倉英男)

柳亭 小痴楽(りゅうてい こちらく)

1988年12月、五代目柳亭痴楽(当別町出身)の次男として東京都に生まれる。

16歳で入門を申し出た途端に父・痴楽が病に伏し、二代目桂平治(現・桂文治)に入門。2005年に初高座を踏む。

2005年に「桂ち太郎」で初高座を踏む。

2008年6月父(痴楽)の門下に移り 「柳亭ち太郎」と改める。

2009年9月 父(痴楽)の没後、ニツ目昇進を機に「三代目 柳亭小痴楽」を襲名。柳亭楽輔(父(痴楽)の弟弟子) 門下へ。

2013年から19年まで活動した若手落語家のユニット「成金」のリーダー。

2019年9月、30歳で真打昇進。

2025年1月、浅草演芸ホールの顔見世興行で三遊亭小遊三師匠から36歳の若さで「主任」を引き継ぎトリを務める。

昨年6月にはロックバンド怒髪天と「ありがとう道新ホール 怒髪天×柳亭小痴楽 二人会 ~落伍者vs落語家~」で“対バン”も。

毎週日曜お昼放送NHKラジオ第1『小痴楽の落語ぞめき』では、寄席の楽屋で騒いでいるという設定で爆笑トークを炸裂。講談社『小説現代』では時代小説の書評も隔月連載。“今最も勢いのある若手落語家”。

「北海道は父の地元」

― 北海道は9月の独演会以来ですか?

小痴楽:9月4日に道新さんのご協力で、札幌にて独演会を開催いたしました。また、先日8月には湧別町に(立川)晴の輔師匠と二人で呼んでいただきました。その他、6月には「札幌落語まつり」に出演しました。

2005年に入門し、前座期間も含めて21年目になります。僕の父(故・五代目 柳亭痴楽師匠)は北海道石狩の当別町出身です。現在、親戚はいませんが、師匠方から「北海道はお父様の地元だから」と、かばん持ちや、落語芸術協会の公演の前座として使っていただくなど、これまでも度々訪れる機会をいただいてきました。独演会や二人会、三人会といった形で看板を掲げて呼んでいただけるようになったのは、ここ5、6年ほどでしょうか。かなり頻繁に伺っています。昨年は特に回数が多く、今年も今度の音更町での公演を含めると5回目になります。

大好きな北海道は「家族を引き連れて」

― 北海道の思い出は?

小痴楽:落語会の思い出ももちろんありますが、それ以上に、僕の父が四季折々に家族旅行へ連れて行ってくれた思い出が強く残っています。どの季節に訪れても「食べ物が美味しい」と感じていました。夏の札幌大通公園で、おばあちゃんが屋台で売っているトウキビ(とうもろこし)が、ものすごく美味しかったことを覚えています。

中でも子供の頃から一番記憶に残っているのは、「冬の北海道の露天風呂」です。頭はキンキンに冷えているのに、体は温かいという体験は、まさに「芯から温まる」という言葉そのもので、忘れられません。20年以上経った今でも、その話はよくしています。

ただ一つ残念なのは、この世界(落語家)に入ってからは、真冬の北海道にあまり呼ばれないことです。12月に呼んでいただくことは滅多にありません。飛行機が止まってしまう可能性などもあり、雪が多いことも影響しているのでしょう。そのため、落語家になってからは北海道の冬を経験していないな、という思いがあります。

ー 北海道はお父上と過ごした大切な思い出の場所でもあると

小痴楽:父である五代目痴楽は、落語会に家族旅行を兼ねて僕らを一緒に連れて行ってくれました。東京生まれ東京育ちの僕にとって、子供の頃から全国各地の土地を感じられることは非常に楽しかったんです。

その名残で、僕も妻や子供を連れて様々な場所へ出かけています。独演会のスケジュールに前後の空き時間があれば、家族旅行を兼ねるようにしています。今度の音更町での公演も、1日に現地入りして家族と遊び、3日の公演に備える予定です。

札幌には家族と一緒に行きました。「札幌落語まつり」の際に、日程を調整して札幌入りし、小樽観光も楽しみました。翌日、僕は公演があったため、妻と子供は北海道大学で観光を楽しんで、さらに翌日は登別まで足を延ばして宿泊して帰京するというスケジュールでした。十勝地方は家族旅行では初めての訪問です。現在5歳になる私の子供に、真冬の北海道を経験させてあげられるのが、今からとても楽しみです。

(X「柳亭小痴楽」から)

― 師匠はやはり北海道と縁が深い!

小痴楽:はい、大好きですね。僕自身は東京生まれ東京育ちなので、地元を持っている方を羨ましいなと思っているのですが。勝手ながら、父が北海道生まれだからという理由で、北海道には一方的に地元意識を持ってしまっています(笑)

― 小痴楽師匠は北海道に縁が深いと一方的に思ってました(笑)

小痴楽:お客様にもそう思っていただけたら、北海道に定着できたら嬉しいですね。まるで「子供が帰ってきた」かのような感覚で会場に来ていただけたら、それほど嬉しいことはありません。

「七五三」で家族との時間を満喫したが…

― 近況では、お子さんの「七五三」に行かれたとか?

小痴楽:先日、七五三に行ってきました(笑)。丸一日まるまる休みが取れることはほとんどないので、とても嬉しかったです。家族との時間を作るには、やはり他の用事とくっつけて行くのが大切ですね。

七五三の思い出ですが、うちの兄のところにも子供が二人いるんですが、共通の習慣があります。それは、父が私たち兄弟の七五三の写真を撮ったのと同じ神社で撮影することです。

僕や兄が着ていた着物を、甥と私の息子も着用しました。これは四代目・痴楽師匠の着物で、緑色の色紋付を子供用に仕立て直した紋付袴です。その着物を子供たちに着せて、さらに、当時父が着ていた着物と袴を、今度は僕と兄が着て撮影をする。何代も同じ場所で写真を撮るということを続けてきました。

ところが今回僕が間違えまして…。兄は細かい性格なんですが。息子と僕の立ち位置が、父と僕の立ち位置とは逆で(笑) 兄が「この写真、逆だよ」と。「せっかく撮ったけどこれは逆だ」と。それで「やってしまった!」とうちの母に伝えたんです。そうするとうちの母は

「お兄ちゃんの七五三の写真は外で撮ったけど、あなたの時は面倒だったからスタジオで撮ったの。だから、もともとこの写真自体撮っていないの」

と言うんです。実に「雑でいい加減な親だなぁ」という感じです(笑)

ー 大らかさですね(笑)

父に学んだ「自分で考える」こと

ー 破天荒で知られる五代目柳亭痴楽師匠。家族の行事は大切にされていた

小痴楽:父に関して言うと、「家族としての思い出」はあまり出てこないかもしれません。しかし、僕は父のことがとても好きでした。兄も同様です。父は、どこか「対おとこ」として子供と向き合ってくれる感じがありました。非常によく覚えているのが、「答えを出さない」姿勢です。「なんでだ、なんでだ、なんでだ」と、「なぜ、なぜ、なぜ」をずっと問いかけ続けてくれました。僕の一つひとつの行動に対しても、自分が「なぜそうしたか」を自分で考えさせるように、という接し方でした。

この世界に入ってから、(桂)歌丸師匠や(三遊亭)小遊三師匠をはじめ、皆様に可愛がっていただいております。その師匠方の教え方が、父と全く同じなんです。「どうしてそのネタを選んだのか」「なぜだ、なぜだ、なぜだ」「どうしてこのように演じた、なぜだ、なぜだ」と、問いかけられます。「こうした方がいいよ」という答えは出してもらえないのですが、その感覚が非常に懐かしいです。父は僕が16歳の時に病気で喋られなくなってしまったため、師匠方とのやりとりの中で、ふと「懐かしいな、この感覚」と、父との思い出を重ね合わせることがあります。

特に今の時代は、「考える」ということが非常に重要なことではないかと思います。一度自分で考えて、冷静になってから口に出す。稽古事に限りませんが、そういった姿勢に持って行ってくれたのは、僕にとって非常に良い教育でした。父は意識して考えてやっていたわけではないとは思いますが、感謝しています。

二つ目ユニット「成金」の今

― 二つ目時代から小痴楽師匠に注目して何度も落語会に足を運んでいる大野恵という大の落語ファンのアナウンサーから、質問を3つ預かっております。最初はユニット『成金』について。「メンバーと今も交流がありますか。アドバイスし合ったりされているのですか」と。

小痴楽:寄席で「成金」のメンバーがトリをとっていたりするとその番組の中に入っていて会うこともありますし、二人会、三人会で呼んでもらうことも多いです。落語会では年末に『大成金』と題して大きな小屋を借りて11人揃うということをやっています。また10人、11人が集まり年に一回ほど旅行に行ったりもしています。プライベートでもいまだに遊んでいます。

この世界は上下関係が厳しく、特に上が下に芸のことを聞くとかそういうことはあまりありません。ところが「成金」のメンバーは上下関係ではなく横の関係が強くて「同期」に近い関係です。僕が「成金」の中ではキャリアは一番上なんですが年齢は一番下。なので、何かわからないことがあると「人として」何かを聞くことが多いです。悩みというほど大きなものではないんですが。「あれ、これはどうしたらいいかな?」と思ったことを「そっちだったら、どうする?」みたいな感じで聞いたりしています。

それこそ(桂)宮治さんや(神田)伯山さんは、もう一つ上のステージを見てるので。なにかそれにちょっと近いようなお仕事を頂いた時は失敗はしたくないので。「これ、あなたがやったらどうする?」という感じで、迷うことがあると普通に、率直に相談することもありますね。

ー 宮治さんには芸の上でも刺激を受けたと自著の中でも仰ってますね

小痴楽:宮治さんはそれこそ15年前ぐらいになりますが。宮治さんの高座を観たらとにかく面白かったんです。その芸を観て、自分のしたいこととしたくないこと、出来ることと出来ないこと。求められていることなど「自分の高座」を見直す大きなきっかけになりました。

宮治さんのような落語は僕には出来ない。ただ「観るのは大好きだ」と。とても笑える。ただ「自分が大好きで笑えるものが、必ずしも自分のやりたい落語ではないんだ」など、面白い感覚を気づかせてくれたのは宮治さんです。

(X「柳亭小痴楽」から)

古典落語

ー 2つ目の質問です。「真打襲名以降の独演会を拝見すると、古典落語に力を入れていらっしゃるように感じます。現在、ネタおろしに向けて準備している噺などはありますか」

小痴楽:そうですね、僕はネタを増やすという作業が凄く苦手なんです。この世界では致命的なんですが(笑) 次々とどんどんとはネタは覚えられない。20年ほどの芸歴の中でたくさんのネタを覚えようと頑張って二回ほど挑戦しましたが、僕の性格に合わない。むしろじっくり一つのネタを覚えたら、じっくりやり続ける。腹に落ちたら次のネタに行くという感じです。

どのネタを覚える際も、登場人物の中から特定のキャラクター一人に共感することを大切にしています。全員に共感する必要はなくて「このキャラクターのこういうところが好き」と感じてから噺を覚えるようにすることなどを、僕なりの「ネタ選び」の基準としています。現在、毎年1、2回しか上演できない『文七元結(ぶんしちもっとい)』というネタがあります。非常に長尺なため、なかなか演じる機会がありませんでした。しかし、一昨年ごろから毎年このネタから逃げずに向き合ってみようと考えて、今は常にそのことを念頭に置いています。新しい挑戦ではありませんが、現在の僕の課題です。

その他では、今のこの時期ですと、今年の正月から寄席の「顔見世興行」である初席(はつせき)のトリを務めさせていただいています。来年の正月もそうなんですが。正月のネタとして、小遊三師匠からいただいた「初夢の噺」に取り組んでいます。

真打になってからは「季節もの」のネタに手をつけることが増えました。「春のネタ」などもそうです。独演会にお呼びいただいた際には、「落語で四季を感じていただく」ことは非常に良いことだと思っています。季節もののネタはその季節にしか演じられないため、「コストパフォーマンスが悪いな」と考えていた時期も正直ありました。もうそのようなことは言っていられませんので。お客様にその季節ならではの楽しみを提供できるように、きちんと自分も覚えていこうという風に認識が変わりました。

十八番

ー 最後です。「高座で1番かける回数が多かった演目はなんですか」

小痴楽:それは… 「湯屋番」ですかね。若旦那が番台に上がって妄想するっていう噺なんですが。これはもう、地でいけます(笑)

ー 師匠は自身の個性「ニン」が大事だと仰ってますよね

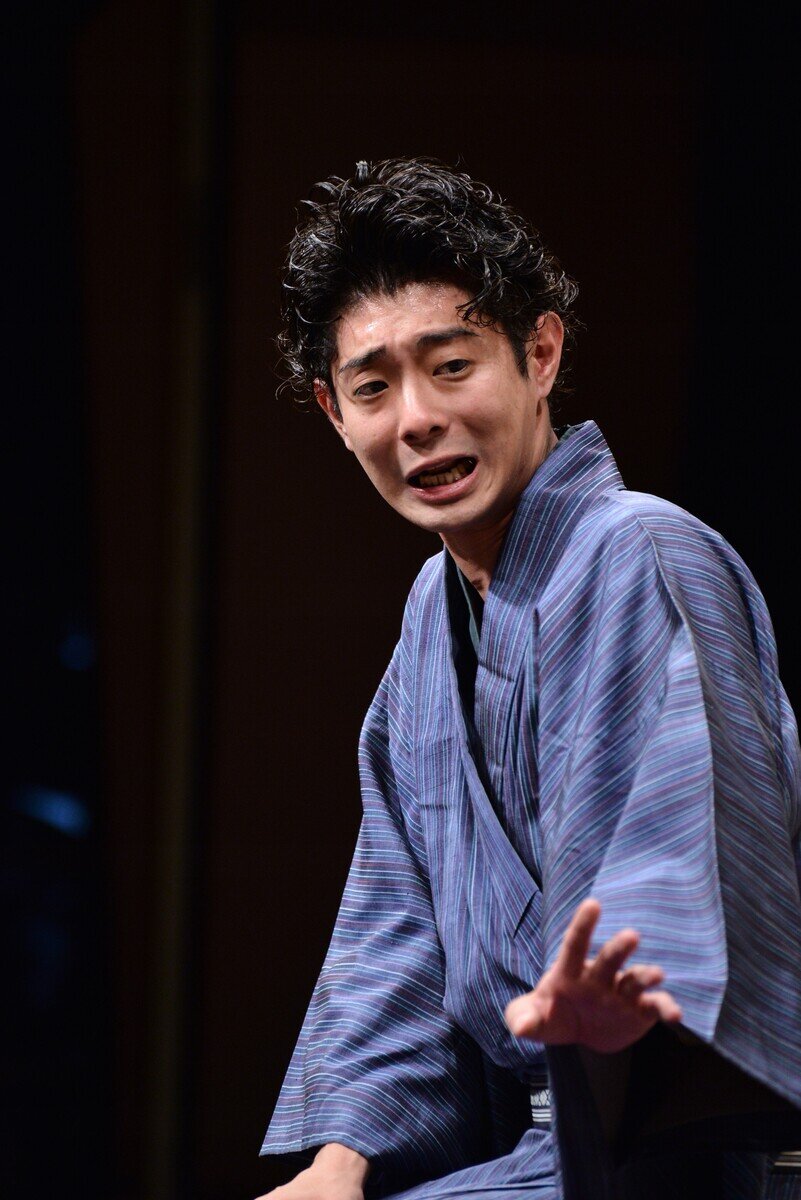

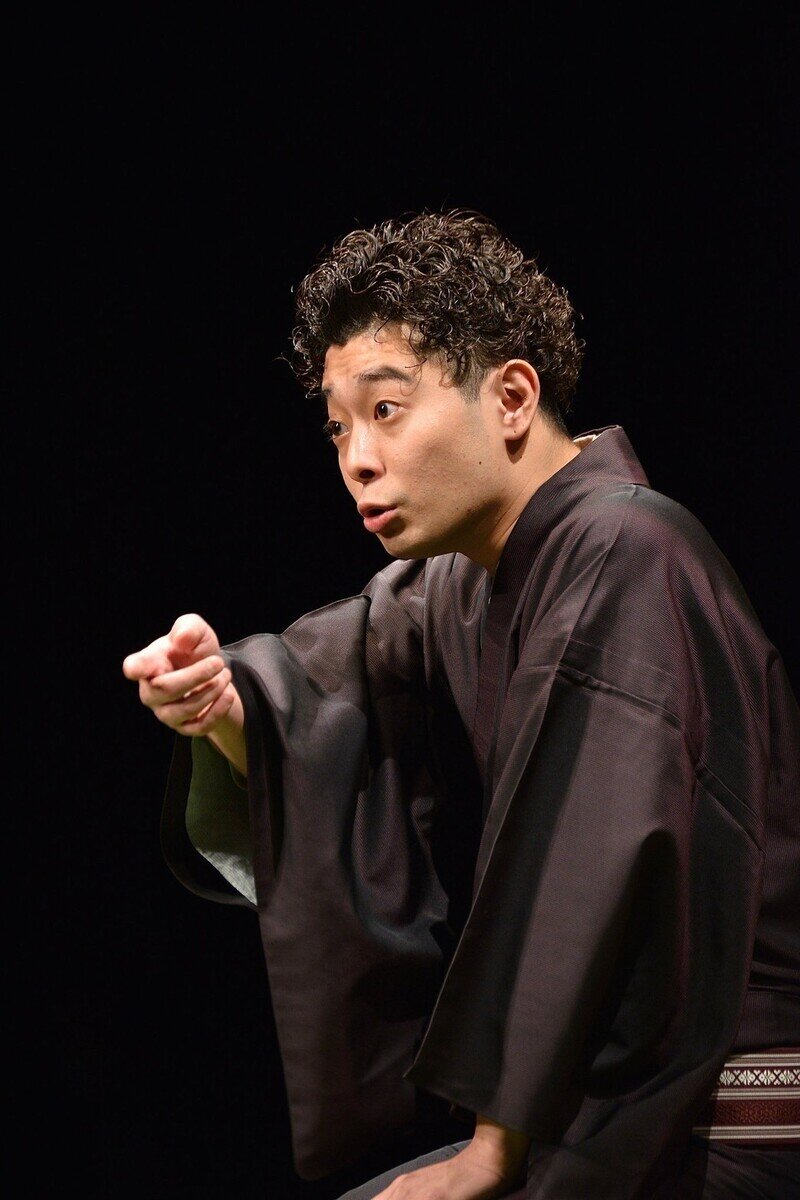

小痴楽:そうですね、僕の中にも色んな面があります。自分で言うと少しナルシズムに聞こえてしまうかもしれませんが、落語には多彩なキャラクターが登場します。「与太郎」のような純朴な部分もあれば、「生意気な子供」のような部分もあります。「若旦那」もそうですし、少し変なところで融通がきかない「堅物な若旦那」の面もあります。遊び人風の「柔らか者の若旦那」の面も持ち合わせています。また、喧嘩っ早いので「棟梁」や「兄貴分」のような気質もあります。「八五郎」や「がらっぱち」といった威勢のいい面もあります。客観的に見て、落語に出てくる主要な登場人物の感覚は、比較的持っている方ではないかなぁと思っています。まだまだ未熟ではありますが、そう感じています。

ただ「泥棒」と「隠居」だけはキャラクターにはない。もちろん「泥棒」はない方がいいんですが(笑)

ー (笑)

小痴楽:物を知らなすぎますし、落ち着きもないので、「隠居さん」のような役柄はまだ務まりません。今後、いつになったら隠居の「ニン」(役柄に合う雰囲気や性質)を持てるようになるか、といったところでしょうか(笑)。そういった自身の性質もあるので、ネタ選びは自然と今のような傾向になります。

12月3日音更初開催!「柳亭小痴楽 落語独演会」

ー12月3日音更公演。十勝での独演会は初めてですか

小痴楽:メインの演者としては、初めてだと思います。付き人としては、歌丸師匠や小遊三師匠、六代目円楽師匠の高座で伺った経験はあります。僕はこの20年間で行った場所、演じたネタ、日付をメモ帳に記録していますが、「十勝」という地名は何度も書いたことがあります。ただ、「音更町(おとふけちょう)」については、どうやら記録がないようです。読み方も知らなかったくらいですから。初めての訪問だと思います。まず間違いないです。

ー 音更での独演会。見どころは?

小痴楽:そうですね、見どころについては、独演会ですのでおそらく二席か三席になるかと思います。少し長い噺を二席演じるのか、それほど長尺ではないネタを三席演じるのか、当日にならないと決めません。高座に上がってから決める、というスタイルです。大まかには考えていますが、どれにするかはまだ決めていませんので、「このネタをやりますので聴きに来てください」とは断言できません。ただ初めて落語を聴く方でも、「ああ、落語ってこんなに分かりやすいんだ」と感じていただけるような演目を必ず入れるつもりです。難しくない噺をやると思います(笑)。あとは、「まくら」(本題に入る前の導入部分)が僕の癖で長くなってしまうこともありますが、そちらも楽しんでいただければと思います。

ー 「まくら」もとても見事ですが、ご自身は「苦手」意識があると

小痴楽:苦手だから長くなってしまう、というところもあります。なんとなく僕の人となりを知っていただいた上で、落語を楽しんでいただくというのが、僕の独演会ではいつもの流れです。そういう意味でも「立派な落語家を観る」というよりは、「あんな人間でも生きているんだな」ぐらいの感覚で、気軽に楽しんでいただけたらと思っています。

ー すべて本音のまくらと、正統派の古典落語とのギャップが最高です

小痴楽:だいたい、コンプライアンス的に問題があるからですね(笑)

ー 好きな映画が『仁義なき戦い』と知り、納得しました

小痴楽:「いい加減にしろ」とよく言われます(笑)

ー 落語ファンの方は正当な江戸弁、江戸落語が楽しみだと!

小痴楽:ありがたいことです。そうですね。私は現代人なのに、「まくら」では現代的な言葉を使えるのに、なぜか落語本編では現代言葉が全然使えなくなってしまう、ということがあります。普段も少々ぞんざいな喋り方なので、そういう意味で「江戸弁」と呼べるほど詳しいわけではありませんが、せめてその時代の空気感を出せるように、日々努力しております。

大注目の若手真打、江戸落語の奇才「柳亭小痴楽 落語独演会」は2025年12月3日(水)午後6時開場、6時半開演。場所は音更町文化センター大ホール。落語界期待の星、小痴楽師匠に会えるこの機会をお見逃しなく!

柳亭 小痴楽 落語独演会|北海道十勝 音更町:https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kyoiku/bunkacenter/kochiraku.html