3月9日は脈(みゃく)の日 心房細動ってご存じですか?

2025.04.03

3月8日の国際女性デーにあわせて女性にまつわる体のこと、健康のこと、そして生き方、価値観など様々な情報発信をHTBonちゃんテラスから行いました。

オムロン ヘルスケアプレゼンツ 『学ぼう!女性が気をつけたい心房細動とその予防について』 より

心房細動のことについて考えてみませんか?

お話:

北海道大学病院循環器内科 助教 甲谷太郎先生

北海道大学医学部卒業。砂川市立病院や市立釧路総合病院で循環器内科医として研修。2023年からアメリカで2年間、不整脈の研究留学後、現在、北海道大学で勤務。趣味は野球観戦、筋トレ

司会はHTB森さやかアナウンサーです。

みなさん、3月9日は何の日かご存知ですか?

森:サンキューの日、でもありますが、心臓的には“脈(みゃく)の日”。毎年1年に1回、心臓の脈について考えてみましょう。

心房細動という病気について

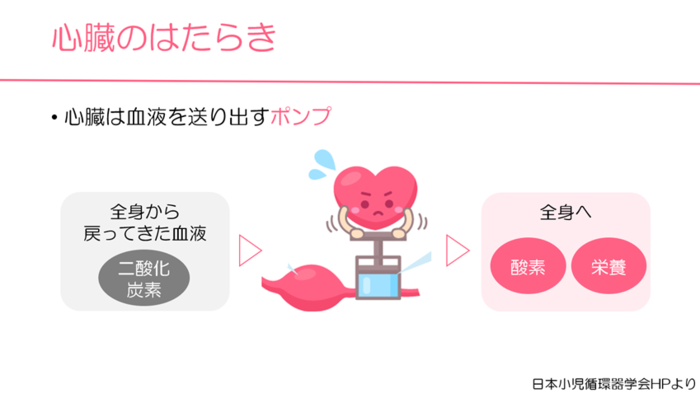

甲谷:心臓は血液を送り出すポンプの役割をしています。全身から帰ってきた血液が肺へ送られ、二酸化炭素と酸素を交換し、再度全身へ送られます。

クイズ)心臓は1日にどれぐらい動いている?

① 5000回

② 1万回

③ 5万回

④ 10万回

正解は ④の10万回です。

1日に10万回動くぐらい心臓は毎秒毎分、頑張って動いているということになります。

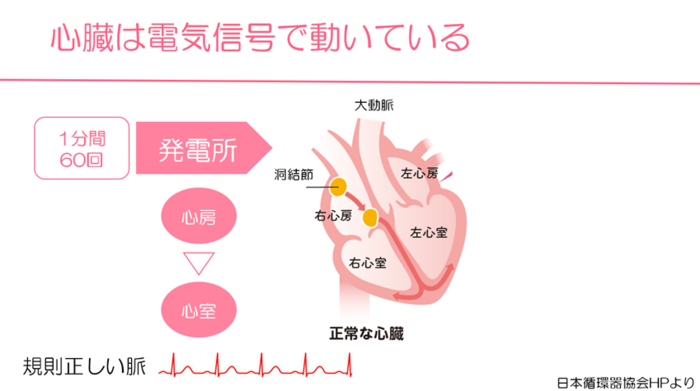

甲谷:心臓の形をみてみましょう。心臓は4つのお部屋に分かれています。

右のお部屋と左のお部屋、上と下でもお部屋は分かれます。上のお部屋を心房といい、下のお部屋を心室という風に言います。心房細動は心臓が細かく動くって書くので、上の部屋が細かく動いてしまう不整脈ということになります。

心臓は1日10万回動いているのですけども、それは自分自身で電気を作ってその電気で心臓は動かしています。洞結節というところが発電所の役割をしていまして、ここで1分間に60回から80回ぐらいの脈を作り出しています。この発電所から電気が流れてきて、心房、心室っていう風に電気が流れていく形になります。タンタンタン、タンタンタンと規則正しい脈が通常は作られます。

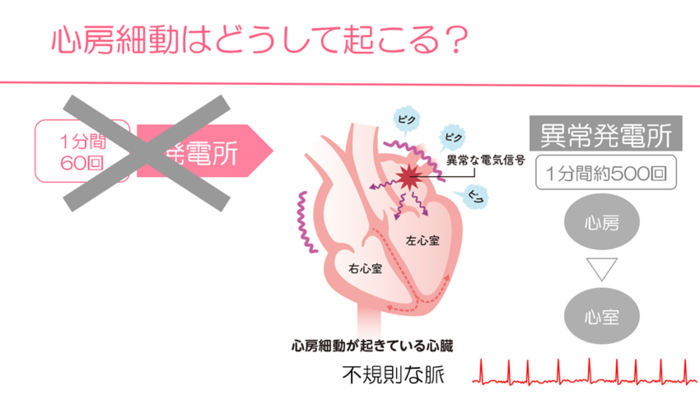

心房細動になってしまうと、先ほどの発電所ではない別の場所、心房の別の場所から異常な電気信号というのが起こってしまいます。

そうしますと1分間に60回の10倍近いぐらい、1分間に500回以上って言われていますが、とても早い異常な電気信号が出てしまいます。

森:へえ、なるほど。必要以上に心臓がこう動いてしまう、バクバクしてしまう。

甲谷:はい、そうですね。この異常な発電所ができてしまうと先ほどの脈拍が、発電所が機能しなくなってしまって、この心房と心室のリズムっていうのが、異常な発電所の方に移ってしまいます。心室には全部の電気は伝わらないので心室が500回動くってことはないんですけども、90回とか100回とか早い脈拍になってしまって、さらにバラバラな脈になります。規則正しくない間隔が出現してしまいます。

森:それが不整脈ということですね。なるほど。

甲谷:心房細動とは、心臓のリズムが乱れる病気です。脈が早くて不規則、バラバラになってしまうもので、症状としては脈がとんだり、動悸や息苦しさを感じたりします。多岐に渡る症状があるのでなかなか分かりづらい、見逃してしまうことがあることが問題になります。

クイズ)心房細動患者は日本に何万人か?

① 10万人

② 50万人

③ 100万人

④ 500万人

森:もうこういう時は大体真ん中を選びます。 2番か3番ということで3番100万人?

甲谷:素晴らしいです。正解は100万人!問題の意図まで予想されてしまいました

森:でも多いんですね。100万人ですか。

甲谷:100万人と、これ今分かってる方だけでも少なくとも100万人は今いるという風に言われております。

心房細動、不整脈になってしまうと何が悪いの?

甲谷:心不全と言いまして心臓の先ほど言ったポンプ機能が弱ってしまうので息が切れやすくなってしまったりとかあとは足がむくんできたりっていったようなことがおきます。

森:むくみとかもそうなんですね。

甲谷:あとは脳梗塞、心臓と脳は一見すると関係ないように思うんですけども脳梗塞にも繋がってくることなんです。

心房細動になると、1分間に500回ぐらいの心房が細かく動くという状況になり、血液がよどんでしまって、血栓、血の塊が心臓の中にできやすくなります。その心臓の中にできた血の塊りが何かをきっかけに頭に飛んでしまうと脳梗塞を起こすということなので、心臓と脳っていうのが意外と関連してるっていうことになります。

やっぱり早期発見が大事。

甲谷:心房細動の治療としては、症状を抑えることが大事になってきます。

脳梗塞などの全身性の塞栓症を防ぐために、血をさらさらにする薬はよく聞いたことがあると思うのですが、抗凝固薬という血が固まるのを防ぐお薬を毎日飲んでいただきます。ただこれはリスクに応じて処方しますので全ての患者さんが飲むわけではありません。脳梗塞のリスクが高い方は医師の判断で飲んでいただきます。

もう1つが脈そのものに対する治療です。脈を軽減するためのとしては2つあります。抗不整脈薬という脈を落ち着かせてくれるお薬を飲む。さらにもう1つはカテーテルアブレーションということで心臓の異常な発電所を電気のエネルギーを使って焼灼して火傷を作ることで発電所をブロックする、そういう治療法もあるわけですね。

どういう人が心房細動になりやすいの?

・高齢

・高血圧

・肥満

・過度な飲酒

・喫煙

・睡眠時無呼吸

甲谷:論文の文献などでもデータでみますとやはり高齢です。年齢と共にどうしても有病率、心房細動の方っていうのは増えていってしまいます。あとは高血圧ですね、やはり普段から血圧が大事という風に皆さん言われると思うんですけども、高血圧の治療が心房細動を予防する意味合いがあるのでしっかりと治療した方がいいです。あとは肥満ですね。肥満になると心臓にやはり負担がかかり、ポンプがよりたくさんの血液を送らなくてはいけなくなるので心臓に負担がかかってしまう。あとは飲酒に関しても良くないという風に言われてまして・・・過度な飲酒ですね。

森:飲みすぎちゃだめよと、そうですね。

甲谷:タバコに関してもこちらは良くないことが分かってますので、タバコに関しては本当に禁煙をしていただいた方がいいと思います。あとは睡眠時無呼吸症候群なども関連はある、という風に言われています。

女性と心房細動を考える

甲谷:女性の方には少し安心というか、安心できるところもあるんですけども、年齢とともに心房細動は増加するんですけども基本的には各年代別で見ても男性の方が気をつけた方がよい、有病率は高くなっています。ただ、女性は更年期以降に、心房細動は増加していきます。

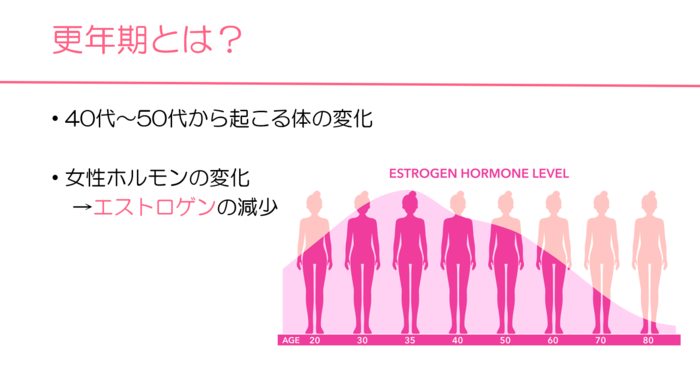

森: 60歳くらいからもうググっと一気にグラフがのびるのですね。更年期になるとなんで心臓病が増えるのですか?

甲谷:更年期とは 40代50代ぐらいから徐々に起こってくる体の変化という風に言われています。女性ホルモン、エストロゲンというものがこちらのグラフで見るように35歳ぐらいをピークとして徐々に年齢を重ねるにつれて減少していく。これによって引き起こされるのが更年期です。

このエストロゲンなんですけども様々な働きをしていまして血管を保護してくれたり、自律神経を安定させたり、あとはコレステロールをコントロールしてくれたり、抗炎症作用と言って炎症っていうのは火事みたいな状況、そういうのを抑えてくれます。簡単に言いますと、体を守ってくれるようなホルモンです。

このホルモンが年齢と共に下がっていって色々な悪い事が出てきてしまう。エストロゲンが減ると血圧の調整がうまくいかなくなり、高血圧といったリスクになってしまいますし、自立神経のバランスが崩れると脈が乱れやすくなってしまいます。あとは、血圧やコレステロールが上がることで動脈硬化ですね、血管が硬くなると心臓のポンプもより頑張って血液を送り出さなきゃいけなくなるので心臓に負担がかかってしまうっていうことになります。

森:女性もやっぱり年を重ねた方こそ気をつけていかないといけないわけですね。

甲谷:おっしゃる通りです。更年期の症状っていうのは本当に様々色々あると思うんですけども動悸や息切れですね、息が切れやすい。胸がちょっと気持ち悪いというか不快な感じがするという風によく言われています。結構、皆さん更年期だからね、とか年のせいだからっていうことで結構片付けがちなんですよ。

森:仕方ないか、みたいに思われがちということですね。

甲谷:本当にそれは更年期の症状ですか?ということは考えてもらいたいなと思います。心房細動の症状も似たような症状が出ます。ここはしっかりと見分ける必要があるかなと思います。

どうやって発見してどうやって予防していけばいいの?

甲谷:ご自身、ご家庭でも脈っていうのは調べることができます。

森:やっぱり家でも測った方がいいわけですね。わかりました。

甲谷:色々な脈を家で測る方法っていうのはあるんですけども一番 基本的なやり方としては検脈ですね。最近よくCMでもやってますよね?

自分の脈、今測ってみよう!

どちらの手でもOK。親指側の骨のちょっと内側のところで人差し指・中指・薬指3本で測ってみましょう!

15秒ぐらい、ゆっくり普通に呼吸しながら、脈が規則正しいかをチェック。

不規則な脈ではないかと感じたら、かかり付けの先生にまずは相談してみてください。

森:先生、ちょっと自分の手の感覚だけでは信用できなさそうです。

甲谷:検脈以外にも方法があります。例えば、家庭用心電計やスマートフォン、で心電図を測定できます。最近はさらに血圧計と一体型で血圧と心電図両方測れるものもあります。

日々の脈拍数っていうのを記録してくれることができるのでこういったものを使っていただいて、まずはご自身で自分の脈を日々観察、検脈いただくということが重要になってくると思います。

森:私は両親たちにも言ってるんですけど血圧は毎日どうやら測っているようで、血圧気にしてねって言ってるんです。今日はちょっと脈も気にしてねって伝えるようにしようと思いました。

甲谷:見分けるのが難しいため、自宅での検脈。家庭でもできる心電計やスマートウォッチなどを使って早期発見 に心がけてください。脈の不整があればかかりつけの先生にぜひ早めに相談してください。