「やさしいジェンダーの話」日本医療大学・林美枝子先生 "男性が優遇されていた過去があり、下駄を履かせてもらっていた" 女性優遇は男性差別ではない

2025.09.29

ジェンダーの誤解・・・女性だけでなく男性にとってもやさしい話

HTB秋の大感謝祭では、日本医療大学総合福祉学部教授の林美枝子(はやし みえこ)先生を迎え、ジェンダーについて語りました。

司会を務めた森さやかアナウンサーは著書などでお名前は知っていたけれども、実際にお会いすると「こんなにふんわりしていて柔らかい方なんだ」という印象を受けたと話しました。

女性だけでなく男性にとってもやさしい話となるよう、分かりやすく、人にやさしいジェンダーをテーマとしています。林先生は、この20分の講演が終わった後には、参加者全員が、ジェンダーの話を誰にでも話せるようになると伝えました。

林先生は、「人権」をキーワードに人間の生活や行動の部分からジェンダーを読み解き、非常に分かりやすいと評判です。

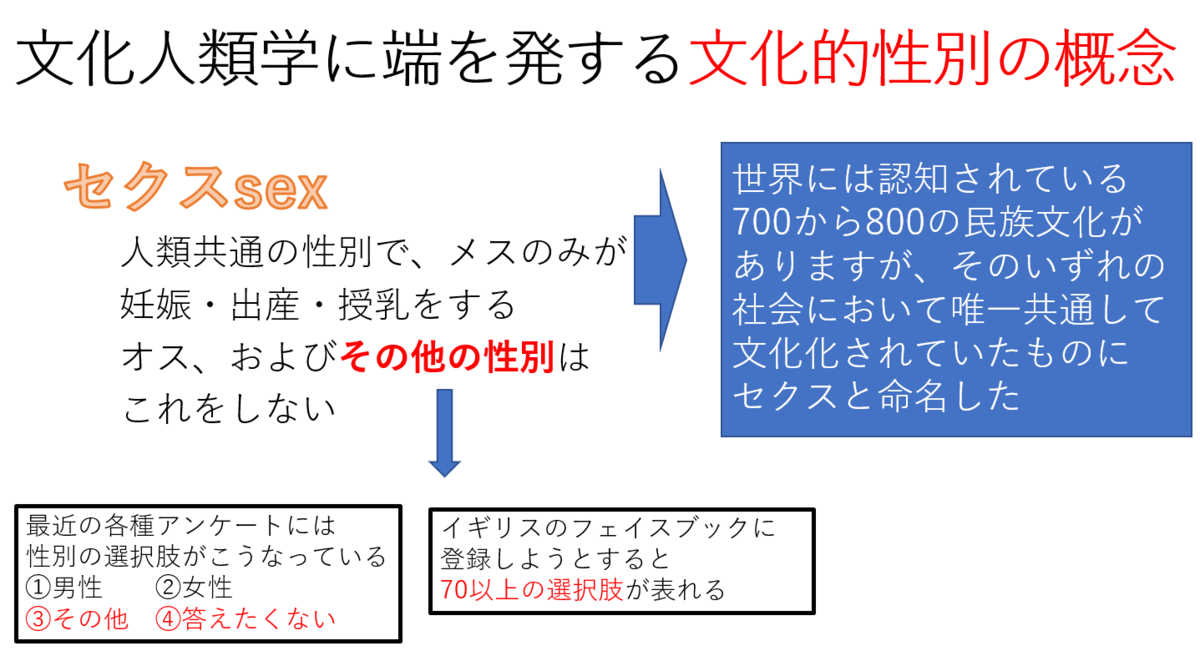

文化人類学と「セックス」の定義

林先生の専門である文化人類学は、歴史学などから派生した「考現学(こうげんがく)」から来ており、「今ここを分析する学問」であるため教科書を作るのが難しい分野です。この学問の中には、音楽人類学など多くの分野があり、林先生は医療人類学と性人類学の専門家です。

性人類学の研究では、世界中の約7,800あると言われる民族の調査を実施。林先生自身はミクロネシアのポナペ(ポンペイ)などを調査地としていました。この調査の結果、人間とは何かという問いに対する唯一の共通の答えを発見しました。

それは、「どんな社会に行っても、必ずメスのみが妊娠・出産・授乳していた」という、生物としての共通項です。この事実に名前をつけ、「セックス」と定義しました。林先生は授業でこれを、「人類共通の性別で、メスのみが妊娠・出産をする、及びその他の性別はこれをしない」と説明します。

性の多様性と「ジェンダー」の定義

学生からは「その他の性別とは何か」という質問が必ず出ます。現代では、アンケートなどで「女性ですか、男性ですか、その他ですか、あるいは答えたくないですか」という選択肢が存在するように、性別をオスとメスの二分類だけで考えない時代になっています。

世界を調査すると、性別は多様です。例えば、カナダの入国審査でも「Male、Female、Other」と尋ねられます。また、Facebookの登録では、「あなたのジェンダーは何ですか?」という問いに対し、70種類もの性別が提示される例もあります。

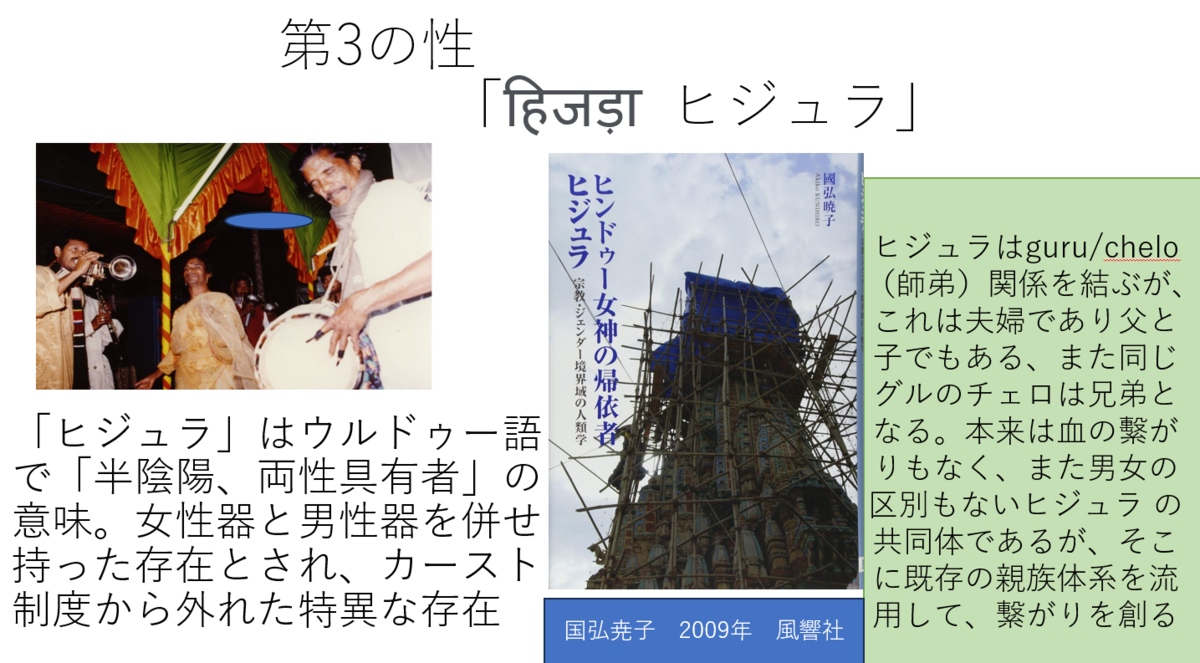

これは、世界中が生きている性別を一覧にすると、それだけの種類が登場することを意味します。代表的な例として、インドには第3の性別「ヒジュラ」が存在し、保護法によって守られています。

生物学的には、オス、メスに加えて、**中性**(メス型中性、オス型中性)の3種類が生まれる可能性(1万人に数人)があります。しかし、日本の場合はこの真ん中の3種類を文化化せず、オスとメスに分けてしまいます。一方、世界にはこの3種類の性別をそのまま文化化している社会があり、そこに「その他の性別」として多様に生きています。ヒジュラはその一つです。ヒジュラのコミュニティでは、オスまたはメスとして生まれた親が中性の子を育てられない場合、ヒジュラの方たちが親となり子を育てます。

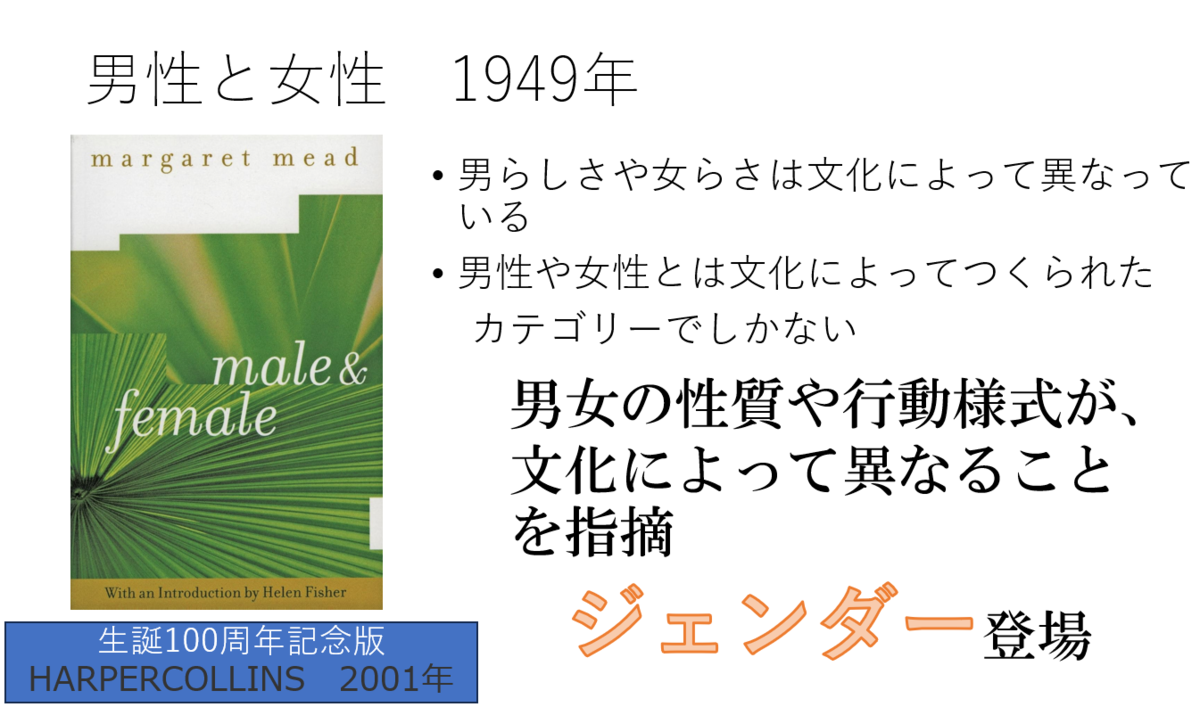

文化人類学が「ジェンダー」に出会ったのは、**マーガレット・ミード**の研究からです。彼女はアメリカの「疾風怒濤の時代(思春期)」を前提にサモアの島々を調査し、島によっては思春期の迷いがない島もあることに気づきました。このことから、「女らしく、男らしく育つというのは、単なる文化なんじゃないか」という気づきを得ます。

セックス(メスのみの妊娠・出産)が根拠ではないのに、私たちが生きている性別(男女)は、一体どこから来たのでしょうか。

文化人類学では、「世界中で生きられている様々な性別から、共通のセックスを引いた残り」に名前をつけました。それが「ジェンダー」です。この式で説明するのが、最も理にかなっていると林先生は考えます。

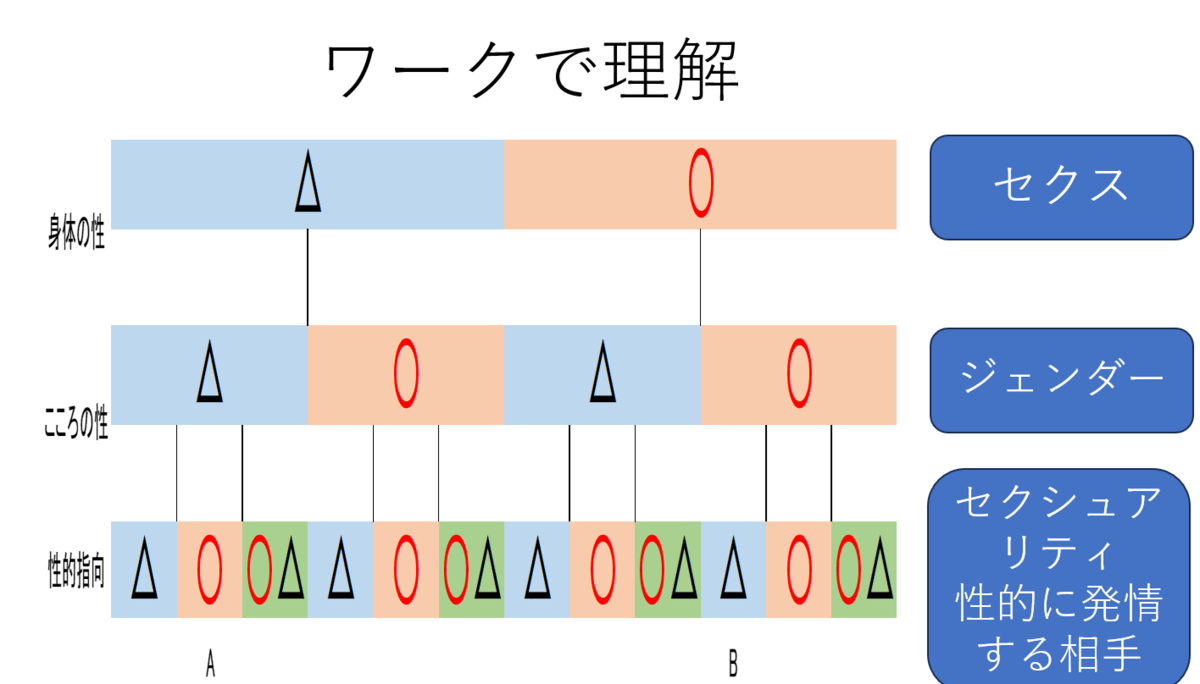

性を考えるには、以下の3段階が重要だと述べました。

- セックス(生物学的な性):妊娠・出産をする可能性があるか(〇=女、△=男で表現)。

- ジェンダー(心の性):自分が認識している性(例:〇の体で生まれ、〇の心を持つ)。

- セクシュアリティ(性的指向):性的に発するのは誰か(性的な相手として誰を選ぶか)。

さあ、どうでしょうか。

国連とジェンダー平等(Gender Equality)

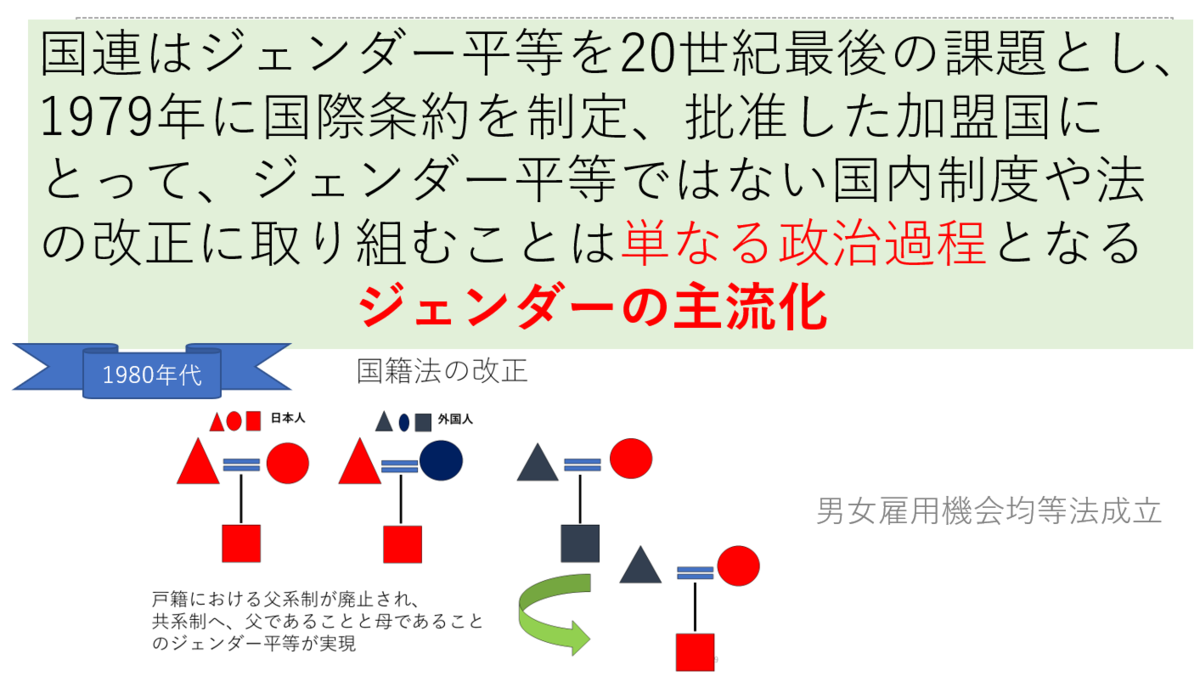

国連は、**20世紀最後の課題**を選ぶことになります。戦争をしている国も、豊かな国も、貧しい国も、共通して存在する格差に気づきます。それは、ジェンダーの区別や差別によるものでした。

そこで、20世紀最後の課題を**ジェンダー・イコーリティ(ジェンダー平等)**に選び、国際的な法律を作りました。この国際法にサインする国に対しては、法律の修正が義務付けられました。

日本に対し、国連が修正を求めたのは以下の2点です。

- 国籍法:父が日本人なら子を日本人にできるが、母が日本人だとできないという戸籍法(1980年代まで存在)。

- 男女雇用機会均等法:大学卒業時の求人が、男性は多く女性は若干名という就職の格差。

日本はこれらの修正を乗り越え、1980年代にこの国際法にサインしました。サインをした瞬間から、ジェンダー・イコーリティはイデオロギーでもフェミニズムでもなく、単なる「政治の過程(プロセス)」となり、国際社会の義務となりました。

1995年には、ジェンダー平等に尽くしたいという女性が北京に集まり、「北京宣言と行動綱領」が作られました。これにより、法律改正や制度改正が各国に義務づけられ、日本も1999年に男女共同参画社会基本法を制定。北海道(2001年)や札幌市(2003年)でも条例が作られました。

私たちは今、「バームクーヘンのように」法的な真ん中に存在し、「あなたはジェンダー・イコーリティに尽くしているか」が問われている時代にいます。

日本の現状と課題

国連は数年に一度、各国のジェンダー平等への取り組みをチェックしています。日本は2009年に国連の女性差別撤廃委員会から、「2年以内に何とかしなさい。さもなければ、国際条約に批准しているという自覚が足りない」とまで言われる事態になりました。

2015年にはSDGsが採択され、目標5にジェンダー平等が入り、この目標5は全てのゴールとターゲットをチェックしなければならない基本中の基本であると位置づけられました。

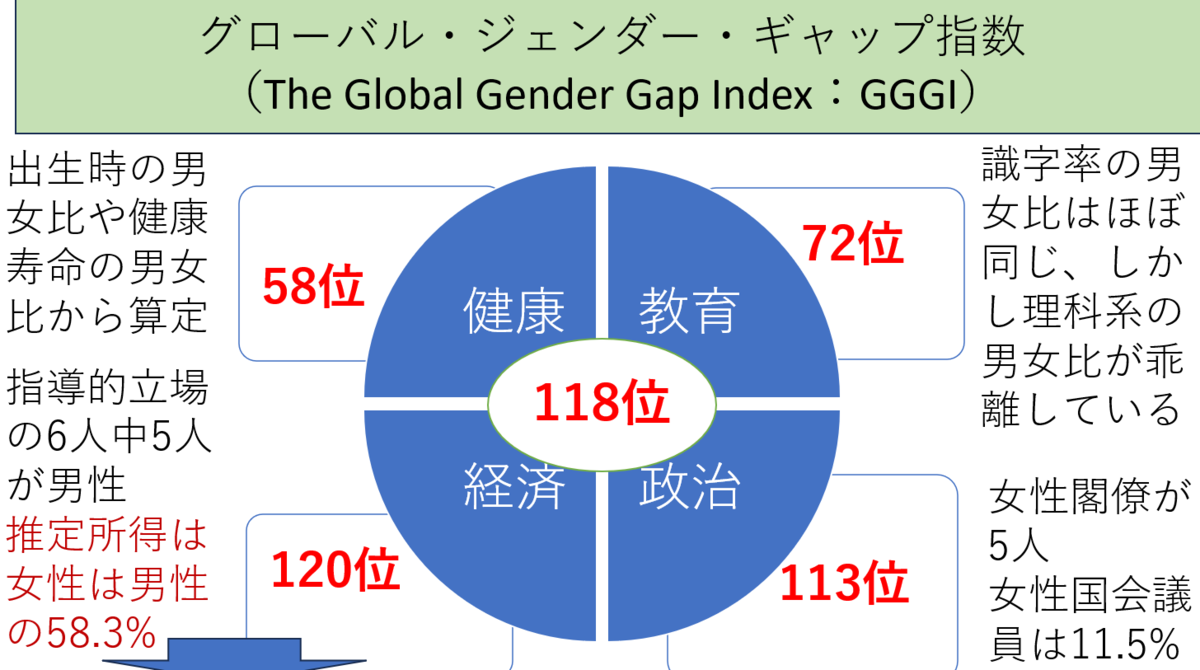

各国のジェンダー平等進捗を示す順位付けで、日本は先進国の中でビリであり、118位という順位です(当時)。

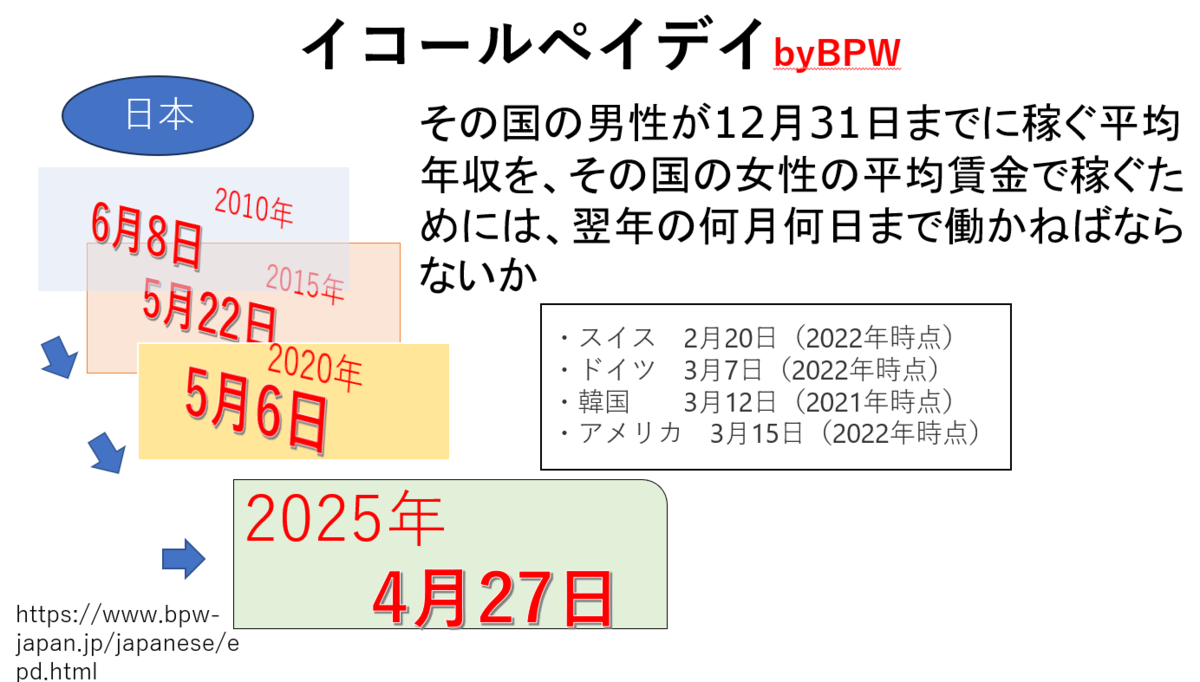

日本の賃金格差を示すイコール・ペイ・デー(男性の平均賃金を女性の平均賃金で稼ぎ出す日が翌年の何月何日になるか)をご存じでしょうか?

2010年で日本は**6月8日**でした。その後、改善はしているものの、2025年でも**4月27日**です。アメリカ(3月15日)、スイス(2月20日)と比較しても、日本の男女の賃金格差が大きいことが分かります。

さらに、このジェンダーでの順位付けを都道府県別で見た結果、北海道が47位という衝撃的な結果となりました。林先生は3年連続で47位という結果を見て、北海道がジェンダー・イコーリティで遅れをとっている県であることを確信したといいます。

林先生は、2025年3月に鈴木知事の前で、北海道のこの状況について提言する機会があり、「お金はかからないから、道民に男女共同参画社会推進**緊急事態宣言**を是非してほしい」と訴えました。道民一人ひとりに47位であることを自覚してもらい、バームクーヘンの真ん中にいる私たち一人ひとりがどうしたらジェンダー平等を推進できるのかを考えてもらいたいとお願いしました。しかし、6ヶ月経った今も、緊急事態宣言は出されていません。

パネルディスカッション:北海道の課題と解決策

朝日新聞北海道支社長の小澤香(おざわ かおり)さんを迎え、北海道のジェンダー課題と解決策について議論しました。

小澤さんは、北海道が日本の中で47位という結果にショックを受けたと言います。外から見ると、北海道には強い女性たちが活躍しており、女性の貧困対策や虐待対策にも熱心な女性たちが早くから活動しているイメージがあったためです。

小澤さんは、これまで「ジェンダー」を「社会的・文化的に作られた性差」と説明してきたが、林先生の「ありとあらゆる性別から、メスのみが妊娠・出産・授乳するセックスを引いた残り全てがジェンダー」という定義を聞き、すっきりしたと述べました。

地下鉄の女性専用車両と公平な扱い

小澤さんからは、札幌市営地下鉄の「女性と子どもの安心車両」の表示板に「男性のお客様のご協力により運行しています」と書かれていることについての意見が問われました。

林先生は、世界で女性を優遇するアファーマティブ・アクション(積極的改善措置)を行うと、必ず「男性差別である」という反論が出ると指摘します。しかし、ジェンダー・イコーリティの対象になったということは、男性が優遇されていた過去があり、下駄を履かせてもらっていたからだ、と述べました。

性犯罪の被害の90%以上が女性であるという現状を鑑みると、女性が男性と同じように通勤・通学できる環境を整えるためには、下駄を脱いでくれないならば、特別な何かを女性に与えるしかないという結論になります。これは男性差別ではなく、公平な扱い(エクイティ:Equity)であると説明しました。大人と子どもが同じ景色を見るために、子どもに踏み台をあげることと同じ論理です。

トイレの列でジェンダーを考える それは意思決定の場に女性がいないこと。

次に、小澤さんが取り上げたのは、公共の場での女子トイレの長蛇の列の問題です。朝日新聞の記者が調査したところ、駅やホールなどの公共空間で、男性の便器の数が女性の1.7倍多かったという結果が出ました。女性のトイレが混むのは、使う時間が長いから、という思い込みがあったが、単純に便器の数の問題だったのです。

このデータが公表されてから、稼働の仕切りを設けたり、男性・女性エリアを改造したりするなどの工夫が生まれてきました。さらに、2025年6月には、政府の経済対策に「女性のトイレ環境を整備するように」という方針が盛り込まれました。

林先生は、そもそもトイレの設計や予算を決める意思決定の場に、女性の方がトイレの時間が長いことをリアルに分かっている人がいないことが問題だと指摘しました。男性と女性のトイレの平均利用時間を考えれば、女性トイレを全体の約3分の2にしないと、平等なチャンスが来ないことが分かります。実際、災害の現場では、女性トイレを約6割にするのは常識になりつつあります。

しかし、「同じ数が平等だ」と思い込んでしまう考え方を変えるには、その身体を生きている人でないと提言が難しい。そのため、意思決定の場に、女性の身体を生きている人や、出産を経験した体を持つ人がいることが、何が公正であるかを理解するために重要だと述べました。

若者がジェンダーの話をしにくい理由

小澤さんからは、若い学生がジェンダーの話をすると「意識高い系」と思われてしまい、身近な友達にも言いにくいという意見があることが共有されました。

林先生は、ジェンダーは「関係性」、つまり「ジェンダー関係」であると説明しました。この世に一人でいればジェンダーは問題になりませんが、相手がいることによって役割を分担することになります。日本がジェンダーギャップ指数で118位なのは、日本のみがジェンダーの性別役割を「生まれてから死ぬまで生きている社会」だからです。

戦後の日本が、性別役割を前提とした「近代家族」を生きすぎてしまった結果、私たちは親や子供、同僚、友達との間に、無意識に性別役割を築いてしまっています。そのため、自分だけがそこから降りようとすると、家族や夫婦、友達関係が広がる難しさが生まれてしまうのです。だからこそ、共通の課題であるような場でない限り、親や恋人とすらこの話をすることが難しい状態になっていると分析しました。

北海道の未来に向けた取り組み

小澤さんは、この課題を乗り越えるためには、誰か一人が辛い思いをして戦わなくても良くなるように、データが重要だと述べました。客観的な数字が、思い込みを外す助けになります。

例として、2025年に初めて公表された全国学力調査の男女別平均点が挙げられました。算数や数学、理科の平均点には男女でほとんど差がないにも関わらず、「数学や理科が好きですか、得意ですか」というアンケートでは、女子の方が「当てはまる」と答える割合が少ないという結果が出ました。

この「本当は能力があるのに、好きか嫌いかと言われると当てはまらない」という状況は、ロールモデルの少なさが原因ではないかと考えられています。身近なロールモデルが少ないことが、可能性の選択肢を狭めている可能性があります。

打破する策は?

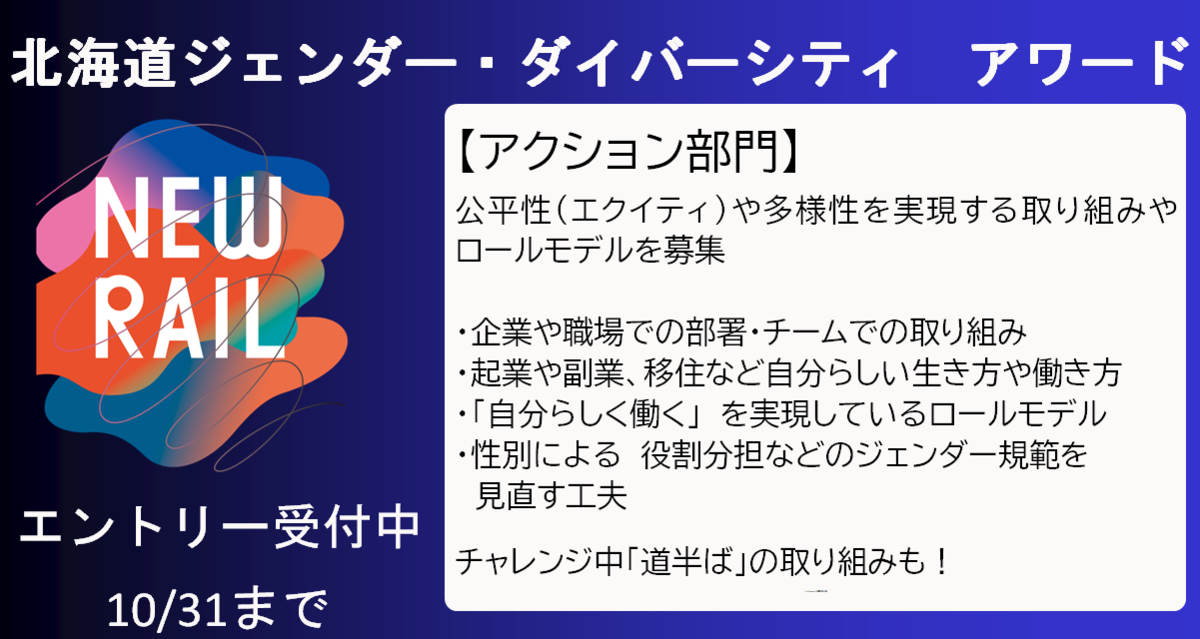

この状況を打破するため、北海道では「ジェンダーコレクティブ北海道(事務局:公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会)」が「ニューレール」という形で北海道ジェンダー・ダイバーシティ アワードを初めて立ち上げました。これは、北海道に新しいレール(道)を敷いていこうという思いを込めて名付けられました。

ニューレール・アワードでは、北海道の多様性やジェンダー平等に向けた取り組みを集めて表彰・発信します。

アクション部門:企業、団体、地域の取り組みを募集。道半ばであっても、課題に感じて取り組んでいることを共有し、解決方法を一緒に考える。

動画・写真コンテスト部門:学生なども交え、北海道の未来のための自分らしさや多様性のビジョンを映像や写真で共有する。

エントリーは10月31日まで、12月10日に表彰イベントが開催され、林先生は審査員として関わります。

https://gchokkaido.syaa.jp/award2025

最後に林先生は、「今が未来だったあの頃、自分は何ができたんだろうか」と考えながら、今自分ができることを探してみましょう、とメッセージを送りました。

小澤さんは、ジェンダーが先にあるのではなく、一人ひとりが自分の心に従って好きな生き方をしていく社会を皆が目指している。その時に障壁になっている大きな一つがジェンダーなので、思い込みをみんなで話し合って外していければと述べました。

森アナウンサーは講演のまとめとして、「今までジェンダーと言うと会話に入りづらいと思っていた方も、『トイレの話でいいんだ』など、身の回りのことから是非語り始めてほしい」と、参加者に呼びかけました。