地域医療崩壊の危機がそこに…相次ぐ看護学校の閉校:看護師になりたかった…⑫

2025.08.21

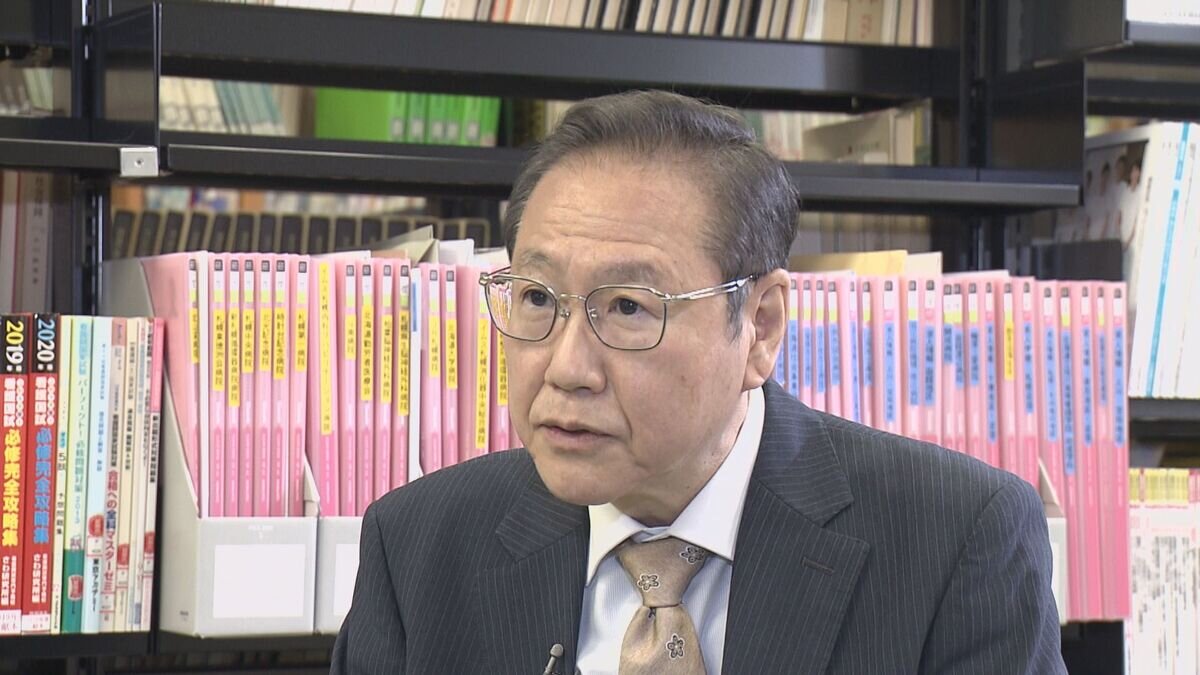

「一番大きいのは入学者数の減少です。努力はしてきましたが、ここ3年間は入学者数が一桁台となり、教育の質を維持することも難しくなってきました」

そう語るのは、浦河赤十字看護専門学校の大柏秀樹学校長(浦河赤十字病院院長兼務)です。

<大柏秀樹学校長>

日高地域唯一の看護師養成校として、これまでにおよそ800人の卒業生を送り出してきた浦河赤十字看護専門学校。しかし、今年度の入学生をもって学生の募集を停止し、3年後の2028年3月末に閉校することが決まりました。

しかし、これは決してひとつの学校だけの問題ではありません。今、道内各地で相次ぐ「看護学校の閉校」。それは、私たちの暮らしに不可欠な医療の根幹を揺るがしかねない、深刻な危機の前兆なのかもしれません。

静かに、しかし確実に。道内各地で姿を消す看護学校

<浦河赤十字看護専門学校>

7月24日、浦河赤十字看護専門学校の3年生が受けていたのは看護管理と呼ばれるマネジメントの授業です。人材不足が深刻な医療業界で、チーム医療を行うために看護師としてどう動くか、どういったサービスを提供すべきなのか、1日の動きを議論を交えながら考えていきます。日高地域で唯一の看護師養成校として、地域医療に貢献してきた浦河赤十字看護専門学校ですが、2028年3月末での閉校が決まっています。

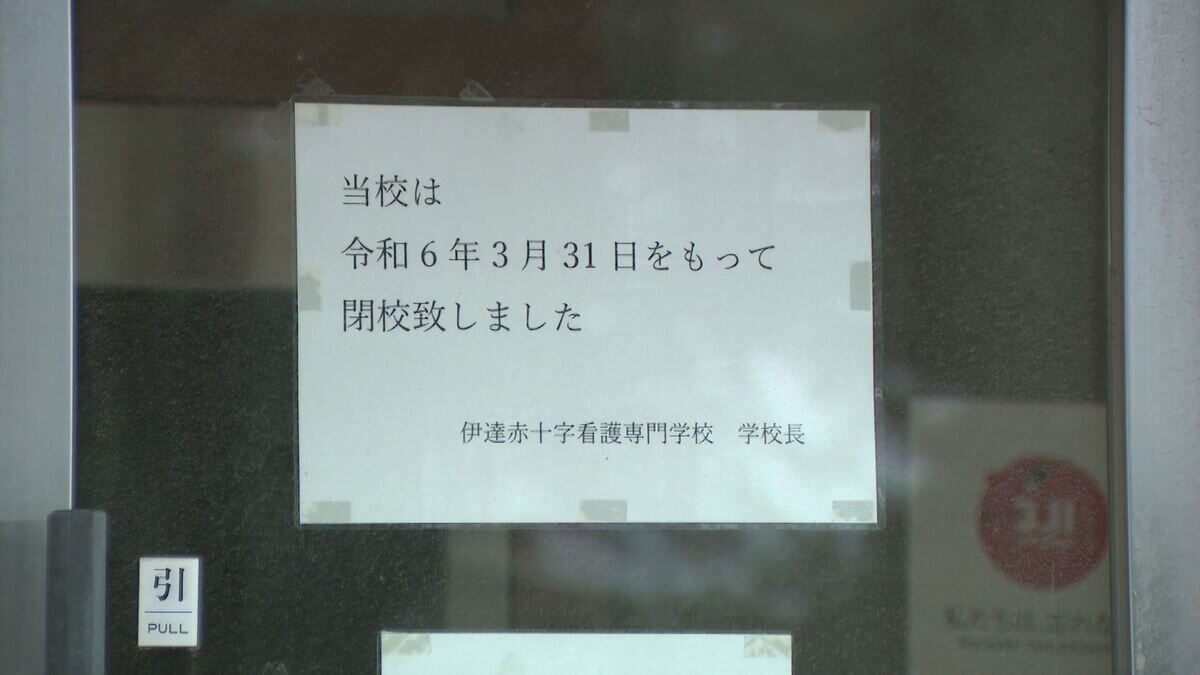

<伊達赤十字看護専門学校>

この動きは浦河町に限りません。2024年には、伊達赤十字看護専門学校(伊達市)と王子総合病院附属看護専門学校(苫小牧市)が閉校しました。さらに北見医師会看護専門学校(北見市)が2028年3月で、釧路市医師会看護専門学校(釧路市)が2031年3月での閉校を予定しています。北海道から、地域医療の担い手を育てる場所が、次々となくなっているのです。

なぜ学生が集まらないのか?背景にある「大学志向」と「都市への流出」

なぜ、これほどまで閉校が相次ぐのでしょうか。最大の原因は、深刻な学生不足です。

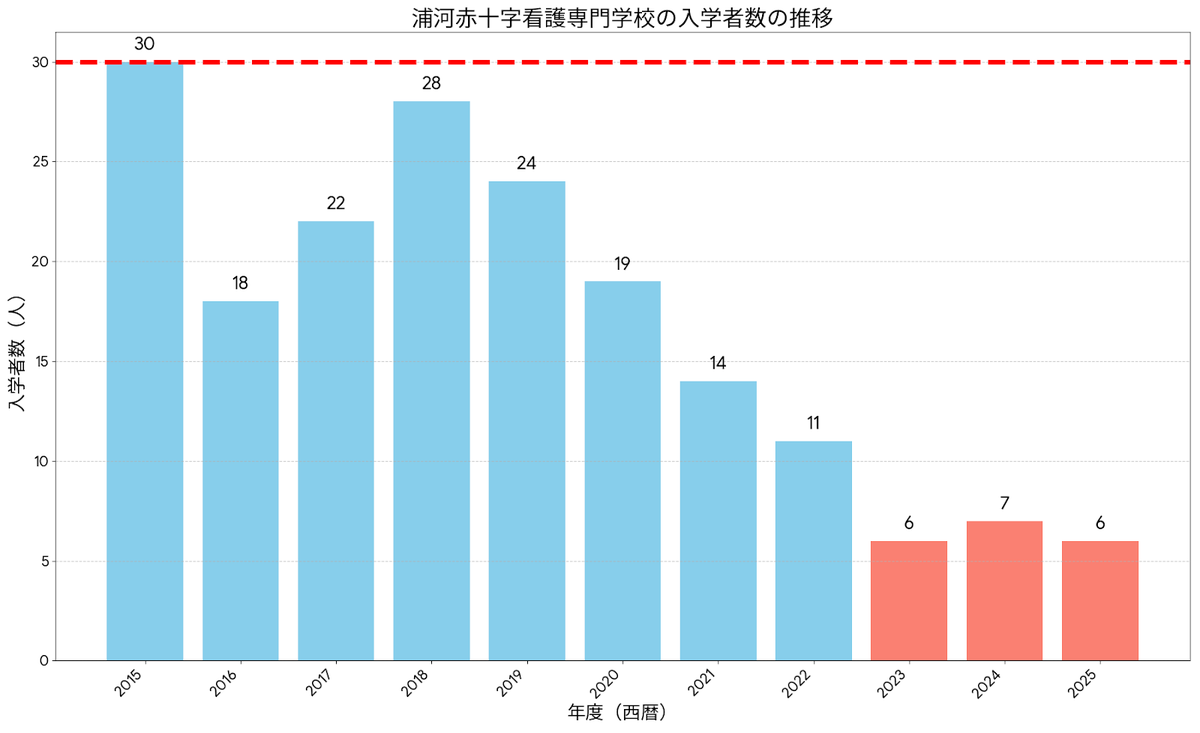

<浦河赤十字看護専門学校の入学者数>

1学年の定員が30人の浦河赤十字看護専門学校。2023年には入学者数が開校以来最低となる6人になりました。学校側も、道内高校への訪問やSNSでのPRなど、あらゆる手を尽くしてきましたが、状況を好転させることはできませんでした。背景には、18歳人口の減少や少子化に加え、若者の「大学志向」と「都市部への進学傾向」が強まっていることがあります。

<北海道看護教育施設協議会・金子明会長>

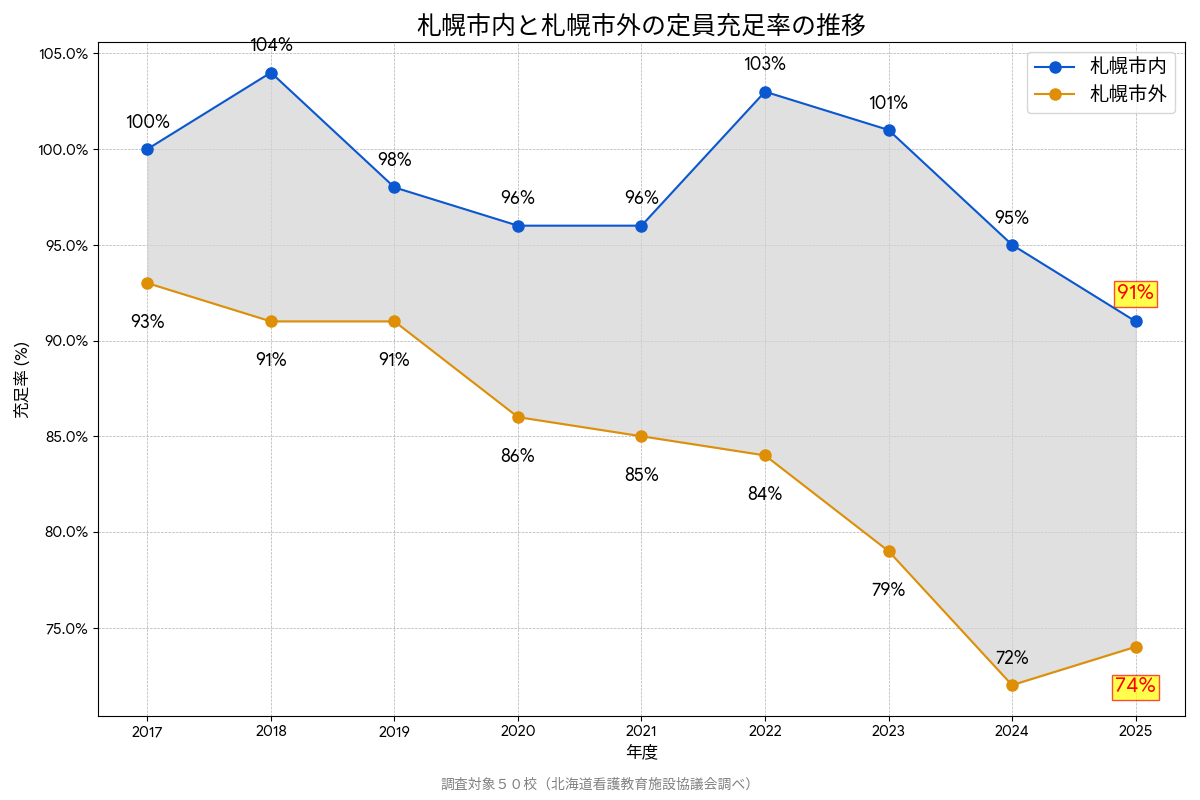

北海道内の看護専門学校などが加盟する北海道看護教育施設協議会の金子明会長は、特に地方の学校で定員割れが深刻だと指摘します。実際に、看護専門学校の定員充足率を比べると、札幌市内が91%なのに対し、市外の学校は76%と大きな差が開いています(2025年度比較)。

「学生の傾向として大学や大きな都市に来るが、卒業した後どうするかというと、なかなか地元に帰ってくれないという現状があります。やはりその土地の人がその土地の学校に進学をして、そこでまた就職するといったことが、ますます重要になってくると私は思いますので地方の専門学校の重要性はあると思います」と金子会長は、地方の看護学校が持つ役割の重要性を訴えます。

学校がなくなると、病院から看護師が消える

地方で相次ぐ看護学校の閉校。影響は学校だけにとどまりません。

<浦河赤十字病院>

3年後に閉校する浦河赤十字看護専門学校に隣接する浦河赤十字病院。専門学校の学校長も兼務する大柏秀樹院長は、強い危機感を募らせます。

「病院としてやっぱり看護師確保の問題が一番問題になってくると思います。これまで人数は少なくても、例えば10人卒業したら10人近くが当院に勤務ということになっていました。それがなくなるので、やっぱり看護師確保という問題が一番大きいのかなと思います」

<閉鎖された浦河赤十字病院の病棟>

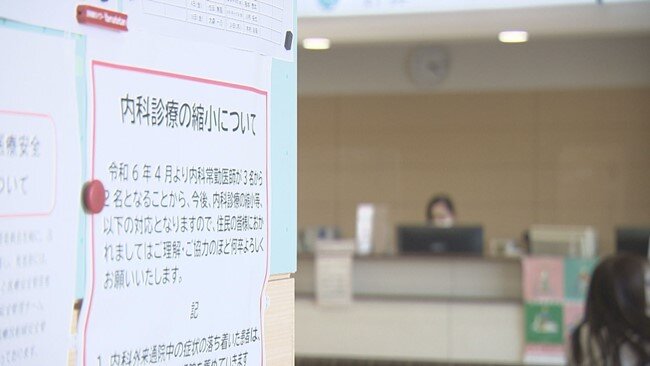

浦河赤十字病院では、すでに看護師不足が深刻化。2021年度に134人いた看護師は、2025年度には96人まで減少する見込みです。この影響で、今年3月には病棟を1つ閉鎖。196床あった病床を146床に縮小せざるを得ませんでした。さらに9月には、療養病床51床も休床する予定です。

「全身麻酔手術、分娩、救急、一般診療。地域に必要な機能は何とか維持したい」。大柏院長は、限られた人材をやりくりしながら、地域センター病院としての役割を果たしていく考えです。

新人看護師が奮闘 人材不足に知事は…

<浦河赤十字病院で働く松浦涼太さん>

「地域の人と交流することも多くボランティア活動とかもやらせてもらっていて地域の人が温かくて、この地域を支えたいというのもあって就職した」

こう話すのは浦河赤十字病院で働く松浦涼太さん。今年の春、浦河赤十字看護専門学校を卒業して、隣の浦河赤十字病院に就職しました。今は手術室で働くいわゆる「オペ看」です。

手術の前後で患者の容体を確認するのも看護師の仕事の1つ。この日も前日に手術をした患者の術後の様子を患者に寄り添いながら聞き取っていました。「手術した患者さんの顔を見て笑顔になった姿だったり、『すごくよくなりました』と感謝の気持ちを言ってくれたりするのでそこがやっぱりやりがいに感じる」と話す松浦さん。彼のような若い力は、今の地域医療にとってかけがえのない貴重な存在です。しかし、地元の看護学校がなくなれば、松浦さんのような人材が続く保証はどこにもありません。

大柏院長は「やはり課題は人材確保が難しいというところ。あともう1つは経営難です。ですから、人材確保と経営の赤字を解消できる財政支援が必要。地域医療を守っていくには、行政と病院と住民の皆さんが全員で本当に地域医療を守っていくんだという気持ちで一緒になってやっていただくことが大事だ」と訴えます。

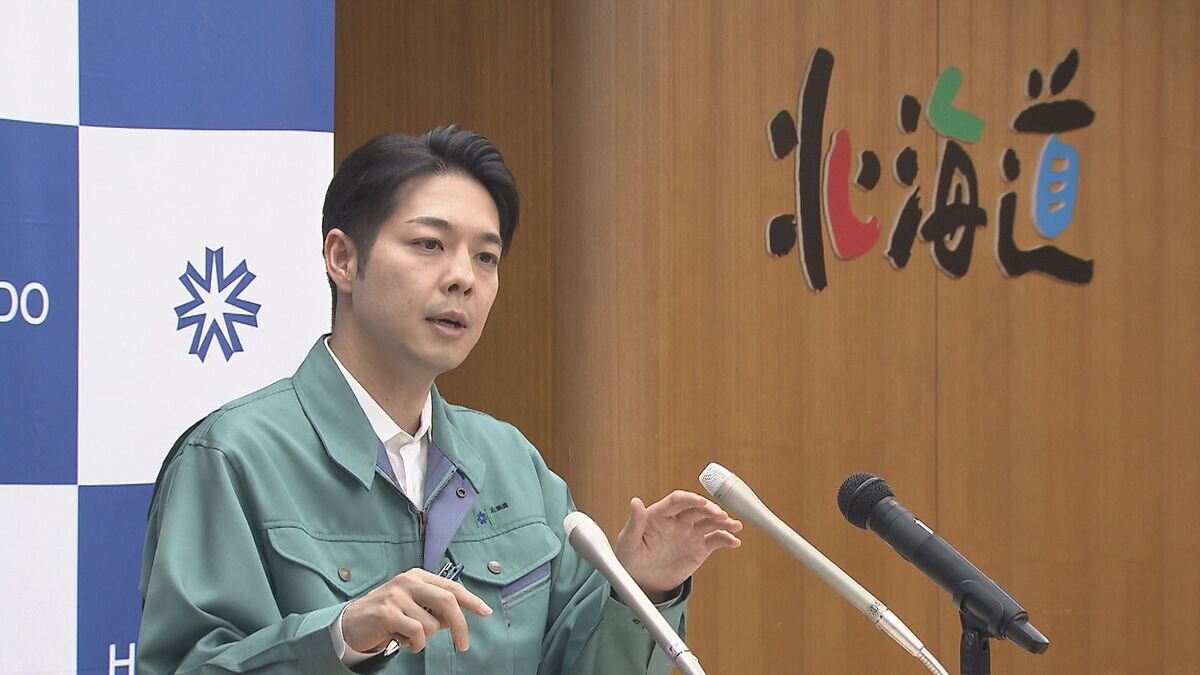

こうした地方病院の訴えについて鈴木知事は「やはり札幌などに人材偏在があるというところがやはり課題でもあります。潜在看護師の皆さん、資格はあるけれどもなかなか復職機会がないという方々につきましても、できるだけ現場に復帰しやすい、そういう環境への支援を行っていくなど、あらゆる手段方策を取りながら、人材確保に取り組んでいかなければならないというふうに考えています」と語りました。

<北海道・鈴木直道知事>

地方の病院にとって喫緊の課題である看護師確保。

地元の看護学校が閉校し、看護師不足がさらに加速すれば、病院の存続そのものが危うくなっていきます。病院がなくなった町に、私たちは住み続けることができるのでしょうか。

地域医療の危機は、もうすぐそこまで迫っています。

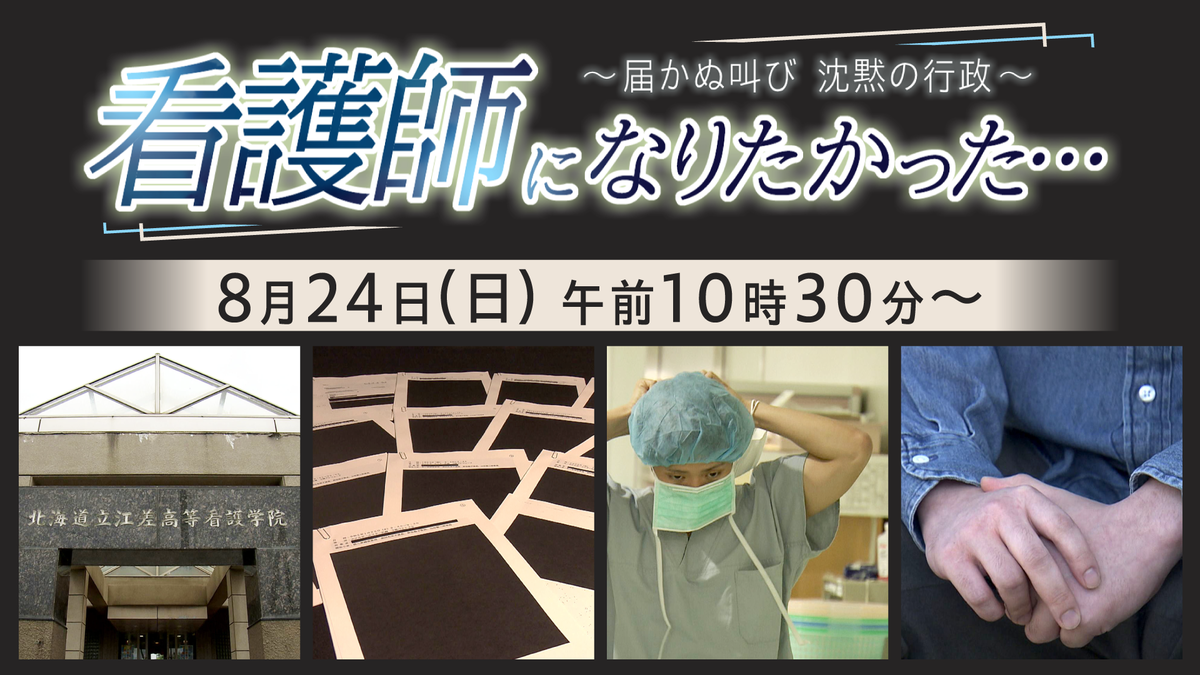

HTB制作ドキュメンタリー番組を放送

<自殺した男子学生(左)>

2019年に江差高等看護学院に通っていた男子学生が自ら命を絶ちました。彼もまた、看護師を目指す若者の1人でした。北海道の第三者調査委員会は教師によるパワハラがあったと認定し、学校の学習環境が自殺につながったと認めました。しかし、北海道は、調査が「客観的ではない」などとして認定された4件のパワハラを否定しています。一体、学校で何が起きていたのか…

HTBは、裁判所に提出された資料を読み解き、遺族や友人、元学校関係者らを取材しドキュメンタリー番組を制作しました。HTBノンフィクション「看護師になりたかった…~届かぬ叫び 沈黙の行政~」は8月24日午前10時30分~放送(北海道ローカル)です。