「自分の大切な言語で学びたい」日本手話訴訟14歳の訴え

2025.05.13

「日本手話は私のろうとしてのアイデンティティです。」

14歳の少女は、法廷で自らの第一言語である「日本手話」を使って訴えました。

■私はろうです。第一言語は日本手話です。

北海道札幌聾学校に通う児童ら2人が第一言語である日本手話での授業を受けられず、教育を受ける権利を侵害されたなどとして北海道に対しそれぞれ550万円の損害賠償を求めた裁判。一審の札幌地方裁判所は原告の訴えを棄却しましたが原告側が控訴し、現在は札幌高等裁判所で審理が続いています。

▽裁判の詳しい経緯は・・・

「ろう教育はどうあるべきか~生まれつき耳が聞こえない子どもたちにとっての言語とは 札幌聾学校の日本手話訴訟をイチから解説」https://sodane.hokkaido.jp/news/202501242200005057.html

<札幌高等裁判所に入る原告側(2025年5月13日撮影)>

2025年5月13日に札幌高等裁判所で開かれた2回目の弁論期日。ここで注目を集めたのは、原告の1人である女子中学生(14)の意見陳述です。原告側は、前回の裁判で原告本人による証人尋問を申請していました。一審の札幌地方裁判所では認められなかったものです。

これについて13日の裁判で札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は「第一審の証拠調べを踏まえると控訴審で尋問という手続きまでは不要」として本人尋問の申請は採用しないという判断を示しました。一方で「証拠調べとは別に本人が話したいことがあるということについては意思を尊重したい」として本人の話を聞く機会が設けられたのが、今回の意見陳述です。

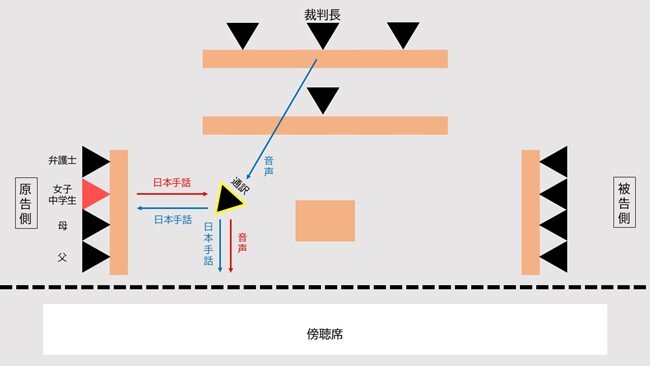

メディア関係者も含めておよそ40人が集まった法廷で、女子中学生は裁判官に対し、自らの言葉である日本手話を使って訴えました。

私はろうです。そして第一言語は日本手話です。

日本手話は私のろうとしてのアイデンティティです。札幌聾学校では乳幼児相談の頃から、先生や友達と日本手話で会話が出来る環境があり、学校に通うことがとても楽しかったです。友達や先生と関わりながら学校で活動する中、自分にとって最も理解しやすく、自分らしさを表現できる言語は、日本手話であると自覚したことをおぼえています。

しかし小学生5年生になり、それまで担任だった先生が退職で学校を去ってからは、日本手話で学べる環境が減り、先生や友達も音声を使う事が増えました。日本手話で自由に話せる雰囲気から、音声を求められているような雰囲気に変わったように感じました。授業や休み時間に先生とクラスメイトが話をしているのを見て、その中に入りたいのに入れず、私の居場所が無くなってしまったと感じるようになりました。

小学5年生の冬、私は学校に行けなくなりました。

<女子中学生の意見陳述より>

「日本手話」とは、日本語とは異なる独自の文法を持つ固有の言語です。生まれつき耳が聞こえない人たちの間で主に使われています。手の形だけではなく、眉の上げ下げやうなずきなどを含めた様々な動きに文法的意味があり、日本語を発声しながら使うことはできません。

▽日本手話と日本語対応手話の違い

動画:例文「いつもと違う席に座る」https://www.youtube.com/watch?v=96-opm6PbjM&t=57s

音声を伴わない日本手話での意見陳述。

「女子中学生の日本手話」を「日本語の音声」に通訳して裁判官や傍聴席の聴者に伝えたり、「裁判長の日本語の音声」を「日本手話」で女子中学生や傍聴席のろう者に伝えたりするのは原告側の支援者です。支援者は裁判の冒頭で「良心に従って誠実に通訳することを誓います」と宣誓を行っています。

■学校から消えた日本手話

2007年に日本手話を取り入れた授業が始まった札幌聾学校。現在、公立学校では唯一、日本手話での授業を行う学校だとされています。

原告側によりますと、原告の女子中学生は、日本手話での学習を選択して札幌聾学校に通っていましたが、6年生の時に担任になったのは日本手話をほとんど使えず、読み取りもできない教師だったということです。授業から日本手話が消え、女子中学生は学校生活でも孤立してしまうようになったと訴えています。

担任の先生は日本手話が全く使えず、クラスメイトも口話を使うようになってしまったため、私には皆が何を言っているのかほとんどわかりませんでした。日本手話で学べる環境が無くなったことで、授業中に先生や友達同士での意見交換をする事も少なくなり、先生の説明だけの授業が増えたように感じました。

音声の説明は聞き取るのがむずかしく、先生の質問や回答が理解できず、教科書などを見て想像するしかありませんでした。私の発言は友達には伝わっても、先生には伝わらず、「もう一回」と何度も聞き返されたり、読み取りができなかったのか、何の返事もなかったことが何度もありました。本当は自分の出した答えまでの流れもしっかりと説明したいのに、先生には伝わらないため、私はくわしく説明することをあきらめ、簡単に答えだけを伝えるようにしました。それでも伝わらない時は、先生に分かるレベルの手話単語を、ひとつずつ区切ってゆっくり並べるだけにしなくてはなりませんでした。

先生が伝えたい事が分からない、私の伝えたい事が伝わらないということは、授業だけではなく、修学旅行や卒業式の準備などの話し合いでもあり、すれ違いが多くて苦しく、辛かったです。

このすれ違いは私だけではなく、クラス全体にも影響していました。

先生とクラスメイトとの間で言い合いが始まることもあり、私は教室に居ることも辛くなって、限界がきて涙が出てしまう事もありました。<女子中学生の意見陳述より>

■後輩たちが同じ思いをしないように…なぜ日本手話が必要か

一連の裁判は、2022年7月に当時小学3年生だった男子児童が提訴し、それに続く形で翌年1月に当時小学6年生だった女子中学生が追加提訴しました。それぞれ原告は当事者の子どもたちです。

私がこの裁判をしようと思った理由は「後輩達が私と同じように、日本手話での教育が受けられない事で苦しんで欲しくない、日本手話での教育をしっかりと保証して欲しい」と思ったからです。

<女子中学生の意見陳述より>

こうした訴えに対し、2024年5月に下された札幌地方裁判所での一審判決は「日本手話で授業を受ける権利が具体的に憲法上保証されたものとはいえない」「日本手話以外の表現方法でも教師と児童が一定のコミュニケーションを取ることは可能」などとして原告の訴えを退けるという内容でした。これについて意見陳述で女子中学生は、ろうの子どもにとって日本手話での教育がいかに大切かを訴えました。

先生の表現しようとしていた日本語対応手話を見ても、正しく表現されてないものも多く、イラストや写真があっても、ほとんどが音声での授業なので、前後の話の流れや意味がわからず授業は先に進みます。

授業中は先生が何を言いたいのか自分なりに考えましたが、その考えが合っているのか判断できないまま授業は終わりました。これで授業を理解しろと言われても無理です。

私はクラスメイトと比べて聴力が低かったので、私だけが授業についていけない、取り残されたような孤独を感じました。

それは卒業までずっと続きましたが、これでコミュニケーションが取れると判断されるのであれば、授業がわからなく苦しんだ私の1年半はどのような意味があったのでしょうか。動画、イラスト、図、写真等の活用は聞こえる児童にとっては、学習において最低基準を超えた、理解を深めるためのプラスとなるものです。

しかし、ろうの児童にとってはそうではなく、最低基準に届かせるためのものとされています。

その差はあっても良いのでしょうか。聞こえる児童とろうの児童にある差を同じにする為には、分かる言語、日本手話での説明が必要だと思います。

<女子中学生の意見陳述より>

■自分の大切な言語で学びたい

女子中学生は、小学部卒業とともに札幌聾学校を去り、いまは別の中学校に通っています。

親子で悩み抜いた末の結論でした。

出来る事なら、私は日本手話で学べる学校に通い続けたかったです。

今、通っている中学校では日本手話での授業はありません。

でも、先生や友達は私のことを理解しようとしてくれています。その違いがわかりますか。<女子中学生の意見陳述より>

およそ15分にわたって行われた女子中学生の意見陳述。

通訳の声以外に法廷に響くのは、女子中学生が手話をする時に出る手のぶつかる音や服の擦れる音です。手だけでなく表情や空間などを使って懸命に訴える女子中学生を裁判官や多くの傍聴人が見つめる中、女子中学生の意見陳述は次のように締めくくられました。

最後にこの裁判を通して伝えたいのは、聞こえる児童とろうの児童の学びたいという気持ちは同じであり、聞こえる児童とろうの児童の学ぶ権利も同じだということです。

言語を大事にしないということは、その言話を使う人の存在も大事にしていないことと同じです。ろうの児童も自分の大切な言語で学びたい。それが叶う事を願っています。

<女子中学生の意見陳述より>

一方の北海道側は「特別支援学校の学習指導要領に日本手話で授業を受ける権利を具体的に示した規定はなく、そのほかの教育関係法令でも具体的に示した規定はないことから、日本手話で教育を受ける権利が具体的権利として憲法上保障されているとは言えない」などとして、訴えを退けるよう求めています。

裁判の後の会見で女子中学生は「自分の意見や気持ちを裁判長に伝えて説明ができて少し安心しています。ろうの子どもたちにとって自分の分かりやすい言語で学べる環境を改めて確認して改善して、いまの様子を変えてほしいと思う」と話しました。

また、女子中学生の母親は「当事者は娘。本人の意見を聞いてもらえたのはありがたいことで、その言葉を受けてどういう判断をされるのか受け止めたい。」と原告である娘本人が自らの言葉で意見を伝える場を持てたことには大きな意味があったと話しました。

この日で高等裁判所でのすべての審理が終了し、判決は2025年9月11日に言い渡される予定です。